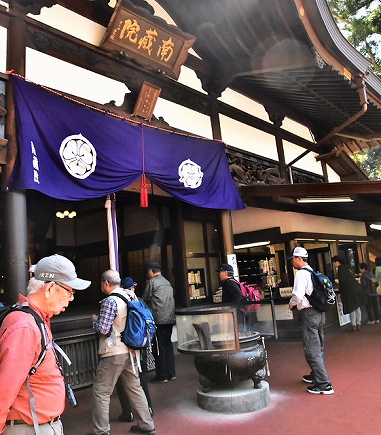

| 正式の名称は「高野山真言宗別格本山、篠栗四国総本寺」といい、八十八ヶ所霊場の一番札所で本堂を中心に、左側には「大師堂」、「不動明王」、「三宝荒神」があります。この不動明王像は高さが11メートルもある巨大な厄除け不動尊です。さらに右側には「わらべ地蔵」、その先に「七福神トンネル」があり、このトンネルを抜けると「釈迦涅槃像」がある広場に出ます。南蔵院は、もともと高野山にあったお寺です。今から170年前、江戸天保年間に開かれた篠栗四国霊場は、明治時代に入り廃仏毀釈のあおりを受け霊場廃止命令がくだされました。困った地元の人々が存続の陳情や嘆願を30年にわたり続けました。高野山

千手谷にあった南蔵院を招致し、すべての札所を南蔵院の境内地とすることにより存続を認められました。初代住職の林 覚運は当時20代前半の若さでお堂の大きさは、わずか4畳でした。多くの信者さんの尽力や歴代の住職の布教により今では、年間120万人の方が、お参りに来られるようになったそうです。 |

|

|

|

| 第60番札所 神変寺 「釈迦涅槃像」広場 |

このお寺は、篠栗四国霊場の中でも一番小さなお寺であり、寺というよりもお堂といったかんじである。本尊の大日如来の右横に弘法大師、その脇に役の行者神変大菩薩が祭られている。寺名もこの神変大菩薩の神変からきています。神変とは人の知恵では,はかり知れない不思議な変化ということで、役の行者・行小角(えんのおずぬ)という人物のことで、鬼神を使い、呪術にたけ、空を飛び、山伏たちの祖といわれているが、実のところ生まれた年月や両親は誰か、またいつどこで他界したのかまったく謎に包まれた人物である。神変寺はその昔、八木山峠の中腹にあって奥の院に継ぐ難所で、峠を越える荷馬車の馬方が道中の安全を祈願する札所でもありました。その後、峠の札所は、郷の原の川沿いに移転し、さらに昭和59年、南蔵院の別院・神変寺として松ヶ瀬の国道を入り込んだところに移り、本堂をはじめ大師堂など建立されたが、涅槃像の建造にともない71番札所の横に仮移転され、涅槃像の完成により現在の元の位置に戻ったそうだ、なんとも大変!なお寺だ。六十番札所のすぐそばに涅槃蔵の体内への入り口があります。体内の通路には第一番札所から第八十八番札所まで札所番号を刻んだ石だたみが順番に並べられており、此れらを踏みしめながら通り抜けると、八十八ヶ所すべてをお参りしたことになるそうです。

|

| 本日の集合写真 この写真はクリックすると拡大します。 |

| 全長41メートル、高さが11メートル、重さは約300トンもあるブロンズ製の巨大な釈迦涅槃像があります。ブロンズ製の涅槃象としては世界最大で、ニューヨークの自由の女神を横にした大きさとほぼ同じだそうです。平成7年(1995)5月に完成したもの |

|

|

|

|

|

| 第31番札所 文殊堂 |

|

|

| 第3番札所 釈迦堂 |

| 3月3日に改装オープンした3番札所釈迦女人堂の3人のお釈迦様にはビックリしました |

|

|

| 第74番札所[城戸薬師堂] |

本尊は四国甲山寺勧請の薬師如来です。

|

|

|

| 突然の来客で大量のせんべいが売れ、おかみさんは舞い上がっていました。せんべいは美味でした。 |

|

|

|

|

|

| 藤木藤助翁 |

天保年間、早良郡姪浜の僧侶・慈忍(じにん)が、弘法大師(お大師様)を訪ねてこの地を訪れたのが篠栗霊場の始まりといわれ、慈忍は四国八十八ヶ所を巡拝したその帰りに篠栗村に立ち寄った尼僧です。四国八十八ヶ所の開祖たる弘法大師も訪れたと伝わるこの村の者達の困窮を垣間見た慈忍は、その救済を目的にこの地にとどまり弘法大師の名において祈願を続け、やがて村に安寧をもたらしたものと伝わる。このことを弘法大師の利益(りやく)であるとした慈忍は、村の者達に四国のそれを模した八十八ヶ所の霊場の造成を提案。呼応した村人達の手によって徐々に石仏がつくられはじめるが、志し半ばに慈忍が没してしまう。

その志を継ぐべく、篠栗村田ノ浦に住むお大師様信仰の念のあつい藤木 藤助(ふじき とうすけ)が、嘉永三年(1850年)に村の有志と相談し、浄財をあつめ仏像を彫り、安政二年(1855年)五人の同行と共に本四国霊場を巡拝し、持ち帰った砂を仏像の仲に納め、村内の八十八ヶ所の聖地に祀った。それが今にある篠栗霊場の起源であると伝わっています。 |

|

|

| 第72番札所[田の浦拝師堂] |

第71番札所[城戸千手観音堂]

本日の打ち止め |

|

|

| |

|

|

予定より早く、午後2時にはJR木戸南蔵院前駅に到着。桜満開とはなりませんでしたが青空のもと気持ちのいい歩こう会でした。そして本日・11回目をもって篠栗霊場巡りの満願成就となりました。

次回歩こう会は第99回福津市・宮地嶽神社周辺を歩くです。そして100回目は観光バスで1泊の天草観光を予定しています。多数の参加をお願いします。 |

|

| |

追記

歩こう会が早く終わったので帰りに佐賀県神崎市・宝珠寺の1本桜の撮影に行き、帰りは第94回歩こう会で見学した五ヶ山ダムに寄りました。歩こう会で歩いた道がダム湖の底に沈んでしまった風景は懐かしさもあり寂しさを感じました。 クリック→第94回歩こう会・那珂川町の五ヶ山ダム固定を歩く

|

| 左側は佐賀大橋、右のコンクリート坂道は小川内の杉を山祇(やまづみ)神社に移植した時に使用したもの。 |

|

| |

|

|