| 長崎街道 矢上宿 |

| 長崎街道 25宿のうち、長崎から数えて2番目の宿場町。矢上宿には番所役人がおり、旅宿があり、馬・駕篭人足などが常時用意され、造り酒屋・各種の店・鍛冶屋などがあり、昔より、矢上の宿は近隣の村々の中心地として栄えていたそうです |

|

| 観光バスを降りて早速矢上宿の歩き初めです。 |

|

|

| 教宗寺 (きょうそうじ) |

| このお寺は、勝海舟やシーボルト、坂本竜馬たちが昼食をとったことでも有名です。シーボルトも、庭園のうつくしさにうっとりし、ゆったりと旅の疲れを癒したことでしょう。シーボルトは、行きも帰りも矢上宿での旅を愉しんでいたといいます。ヨーロッパ風の食卓や椅子など、出島にいるようなくつろぎの空間、町の人たちの謙虚な態度に関心したと日記に記されているそうです。 |

|

|

| 教宗寺の前で集合写真 (クリックすると拡大) |

|

| 長崎街道・矢上宿を歩く |

|

| 矢上八幡神社 |

「矢上」の地名の由来には4つのいい伝えがあり、そのひとつに昔、鎮西八郎為朝が、八郎橋の上から八幡神社にある大楠を的に矢を射たという為朝説があります。この伝説の大楠は八幡神社境内石段の上にある2本のクスノキだ。南側は最高幹囲5.3m、北側は10.15mというこの県下有数の巨木(市指定天然記念物)は、かつて街道を往来した人々を見守り続けたそうです。

神仏習合の神社で、神社の天井絵には幕末からの書画があり、神池の中の島にある四面佛塔をはじめ地蔵尊や馬頭観音があります。

|

矢上神社 矢上宿跡

|

馬頭観音 |

|

|

| 天井絵 |

|

|

| 神社の石段の上の大楠は、南側は最高幹囲5.3、北側は10.15mもある市指定天然記念物にも指定されている立派なクスでした。 |

|

|

| 諫早領役屋敷跡 |

| 説明板によると、ここは長崎開港によって、近隣の佐賀藩主、諫早領主、肥後藩主との間で、報告事項や紛争、願書の処理が頻繁に生じたため、その執務にあたるために設けられたようです。江戸時代には武家屋敷風の城のような塀を作っていましたが、水害により当時の塀は一部しか残っていないそうです。注目すべきは、この石垣。「亀の子くずし」という加工せずに積み上げて作る高度な技、諫早石工の技術が見られます。 |

|

亀の子くずしの石垣 |

| 矢上番所跡~矢上番所橋 |

| ここは長崎の東の玄関口。長崎街道と島原街道の合流点であり、旧矢上村は佐賀鍋島藩の家老諌早氏の知行地で長崎代官支配地と境界を接していたところです。それが「矢上番所」です。 |

| 矢上番所は長崎街道の重要な地点であり、役人が通行人を監視し、警備にあたった場所だそうです。現在は、コンクリート造りですが、1838年には石造りでおよそ2mほどの眼鏡橋が架けられていたそうです。説明板には、『頭役以下の役人が警備しており、長崎に向かう武士、留学生、商人など旅人の往来を厳重に監視したと記されていました。 |

|

|

|

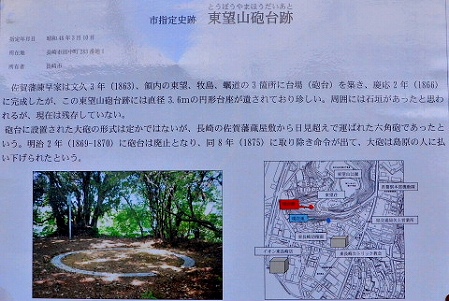

| 東望山砲台跡 |

昼食会場の長崎市中央卸売市場 |

|

|

蛍茶屋~諏訪神社

長崎と小倉を結ぶ長崎街道。その道は、鎖国時代、西洋への唯一の窓口であった長崎へ多くの若者たちが大志を抱いてたどった遊学の道であり、出島での海外貿易品である砂糖が長崎から各地へと運ばれたシュガーロードでもありました。街道の面影が残る一の瀬橋から長崎街道を歩きました。 |

長崎街道は、長崎から小倉間を結んだ街道。

日見峠は、江戸時代に街道一急峻な坂道と知られていた峠で、「西の箱根」と呼ばれてた。江戸参府に赴くオランダ使節や幕末の志士の坂本龍馬も・・・往くも還るも、旅人の心に「長崎」を焼き付ける道でした。

長崎市に伝わる、長崎街道の地名を歌い込んだお正月の「はねつき歌」

まち(長崎)で まんじゅ(饅頭)こうて(買って)

日見で 火もろうて

矢上で 焼いて

古賀で こんがらかして

喜々津で 切って

久山で うちくうた(食べてしまった)

|

| 腹切坂(車窓から) |

腹切坂とは石碑の銘文で 国道34号線蛍茶屋の電車の終点より車で15分ほど走った「ペンギン水族館」の入り口付近に古い3基の石碑と案内の石碑が建っていました。

この石碑の「腹切坂」は、昔、熊本の細川家の家臣が、長崎より熊本へ帰郷の際、土地の豪士に剣術の試合を申し込み、その結果、武士は敗れ、不覚にも敗れ去った事を無念に思い、「武士の面目相い立ち申さず」と言ってこの坂のあたりで腹を切って果てたそうです。

|

|

|

| 出発点の桜馬場・蛍茶屋 |

| かって蛍が乱舞していた茶屋跡 |

|

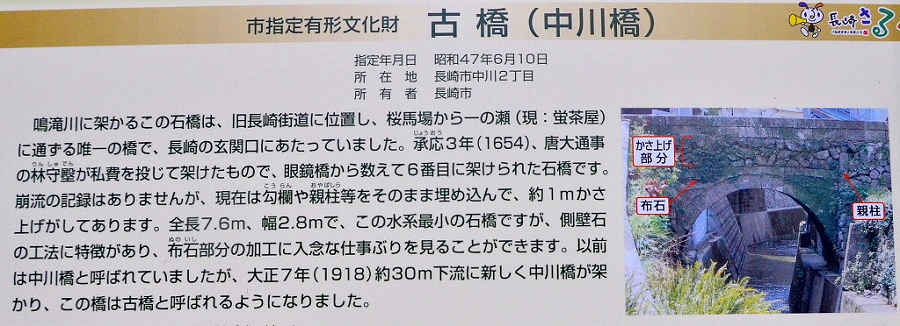

一の瀬口は承応2年(1653)、唐大通事の陳道隆(日本名・潁川藤左衛門)が私財を投じ中島川上流本河内の渓流に架けた半円形の石橋、一の瀬橋を中心とする旧長崎街道の一部のことで、旧長崎街道から長崎に入る玄関口にあった茶屋跡です。路面電車の発着点として知られる蛍茶屋は昔、蛍の名所で、一の瀬口には蛍茶屋と呼ばれる料亭があった。長崎を旅立つ人と見送りの人々が別れを惜しんだ当時の光景を偲ばせる遺構は、現在この一の瀬橋と付近の旧長崎街道に祀られたお地蔵さんだけ。橋のたもとに旧長崎街道、長崎から諫早までの道のりを示す案内板が設置されていました。 |

| 一の瀬橋 |

| こちらは承応2年(1653)唐通事の陳道隆が寄進した橋で長崎の橋はこのように民間人が架ける場合がとても多いのが特徴です。 |

明治期の一瀬橋と蛍茶屋 |

|

| 一の瀬橋と書かれたその上にローマ字表記が読み取れます。実はこの橋は居留地に暮らす外国人が雲仙へ避暑へ出かける際にも通ることから、外国人にもわかるようにとローマ字でも橋名が記されたのだそうです。 「ICHINOSE BASHI」の表記 |

|

|

| 長崎電鉄「蛍茶屋」電停徒歩3分 |

|

| 史跡シーボルト宅跡と、シーボルト記念館 |

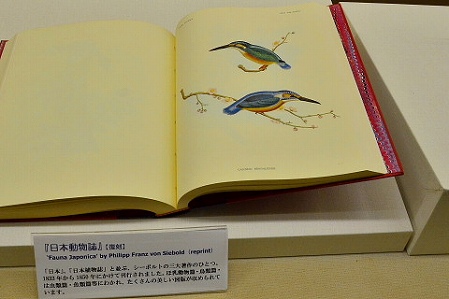

シーボルトは文政6年(1823)に出島和蘭商館医として来日。その翌年、鳴滝塾を開く。

シーボルト記念館

オランダ商館の医者として来日(1823)したシーボルトを顕彰する記念館【赤レンガの洋館】。蘭方医を育成する鳴滝塾を開いた場所は、傍の小公園でシーボルトの胸像が建っていました。 |

|

|

| しかくだけ:確かに四角でした。 |

シーボルト記念館 |

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

| 桜馬場天満神社 |

今から180年前の文政9年1月19日(1826)早朝 和蘭商館長を筆頭に 希望に溢れた医師シーボルトを含む一行約60名は江戸へ向け出島を出発した 当時威福寺と称していたこの天満宮で安全祈願と 別れの盃を酌み交わしたそうです。

この時の旅に要した日数は往復道中106日 将軍家に拝謁し江戸滞在37日の合計143日だったそうで江戸参府の際にはこの天満宮での別れの小宴が慣習となっており 武家の重要人物が往来の際に立ち寄ったりしたそうです。 |

|

|

| 上野彦馬宅跡 |

上野彦馬のスタジオ「上野撮影局」があった場所。坂本龍馬、高杉晋作、桂小五郎、伊藤博文、中岡慎太郎らの写真がここで撮影されたそうです。

上野彦馬は天保9年(1838年)、長崎生まれ。安政5年(1858年)にオランダ軍医のポンペが教える医学伝習所で、化学を学んでいるときに、蘭書で湿板写真術のことを知り興味を抱く。その後、独力で研究を重ねて写真技術を確立し、文久2年(1862)年にこの地で「上野撮影局」を開業した。彦馬は、下岡蓮杖とともに日本でもっとも初期の写真家とされています。 |

|

|

中島川の石橋群と眼鏡橋

眼鏡橋が架かる中島川の石橋群は古い長崎の面影を残している一つです。

1634年架設の眼鏡橋以後、17世紀末までに、木橋、木廊橋(屋根付きの橋)が次々と石橋に架け替えられた。これらの石橋群は長崎町人たちの生活道であり、寺町の仏寺に行く参道としての重要な役割を果たしてきました。中島川の上流から下流まで石橋群は18橋ほどあるが5キロほどの短い川に架けられた数としては他に例を見ないそうです。

過剰気味のこれらの橋は、僧侶、通詞(事)、商人などの個人の財力で造られています。それはとりもなおさず長崎が鎖国時代唯一の外国貿易港であり天領であった豊を物語っています。 |

|

|

| 伊勢宮参拝 |

| 伊勢宮は、諏訪神社・松森神社とともに長崎三社の一つで明治34年(1901)に同社で行われた神前結婚式は長崎における神前結婚式の始まりと言われています。本殿には紀貫之らが詠んだ36人の歌と肖像画が描かれた「三十六歌仙絵」が飾られています。

|

|

|

| |

|

| 松森神社から諏訪神社へ ~緑に包まれた聖地・天満宮とお諏訪さん |

| キリスト教全盛の戦国時代に焼き払われた長崎中の寺社はやがて禁教の時代を迎え、今度は教会が焼き払われたこんな長崎の歴史の中で松森(まつのもり)・諏訪(すわ)の両神社は長崎の信仰の聖地と呼ばれる神社です。 |

| 松森神社(天満宮) |

| 寛永3年(1626)中島川畔の今博多町に創建その後諏訪神社跡の現在地に移転枝が三つに分かれた松を見て「三本の木を合わせれば森の字になる」ということで「松森」と名付けられたそうです珍しい旅行安全御守が人気だそうです。 |

| 松森神社(天満宮) |

富貴楼 明暦年間(1655頃)の吉田屋を継承する有数の料亭 |

|

|

職人尽絵(しょくにんづくしえ)

松森神社外囲いの瑞籬「みずがき」(垣)の欄間にはめこまれた30枚の板に薄肉浮彫りされたもので職人風俗が精緻に描写されたこの彫り物は、正徳3年(1713)社殿改修の時に奉納されました。 |

|

|

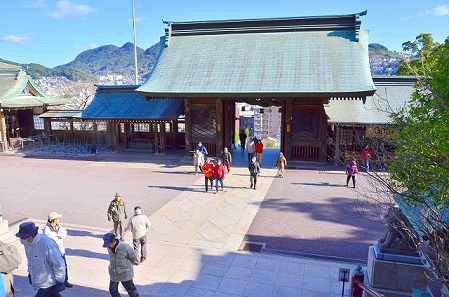

| 諏訪神社(すわじんじゃ) |

| 寛永元年(1624)創建。 戦国時代、キリシタン大名・大村氏の領地となり他教を排斥したため、市内の社寺は破壊されてしまいましたが、 肥前唐津の初代宮司・青木賢清(けんせい)が長崎奉行・長谷川権六に願い出て、森崎大権現、

住吉大明神、諏訪大社の3社を合祀して再興、長崎の産土神(うぶすながみ)にしました。 毎年10月7・8・9日に行なわれる秋の大祭・長崎くんちは、「京都の加茂祭り」大阪の「天満宮の祭り」と共に、 日本三大祭りのひとつに数えられています。 |

|

|

| 左の写真は秋の神事「長崎くんち」の踊馬場の状況で右は登りつめた長坂から踊馬場を見下ろす。この73段の石段(長坂)の下の広場が「長崎くんち」で、出し物を奉納する踊り場になります。以外と狭く、博多山笠の櫛田神社境内と同じ位のようでした。 |

| 長崎くんちの実際の写真 |

大門から見る参道と長崎市街地 |

|

|

鎮西大社 諏訪神社

戦国時代に焼き払われた諏訪町の長照寺付近にあった諏訪社江戸町付近にあった森崎大権現正覚寺付近にあった住吉大明神この三社のご神体を初代宮司青木賢清が譲り受け寛永2年(1625)現在の松森神社に諏訪神社を再建した |

| 社殿前広場 |

石段(長坂)の上の大門の奥に社殿があります

|

|

|

| 諏訪神社の前で集合写真 (クリックすると拡大) |

|

|

お諏訪さんからの英彦山(彦山)

英彦山は元和元年(1615)豊前国(福岡県)の英彦山から英彦山大権現を勧請し山頂に祀ったここから英彦山と呼ばれるようになったそうです。 |

|

|

| トックリノキ(ボトルツリー) |

|

|

| 本日の歩こう会で諏訪神社の終わりが予定どうりの午後4時半でした。昨日からの寒波で気温4℃と風が冷たい1日でしたが、かえって歩きやすかったようです。帰りのバスの中では森崎さんのガイドで長崎くんちのビデオを見ながら、うとうとしていたら基山PAに着きました。南東地区の5名が降車して福岡天神へ。大変お疲れさまでした。 |