|

| 平成19年2月6日(火) (参加者) 59名 |

(コース)

NO1 小倉・常盤橋〜室町〜安国寺〜到津口門跡

NO2 荒生田の一里塚〜三条の国境石〜八幡高炉台公園(昼食)

NO3 黒崎宿東構口跡〜黒崎城〜御茶屋跡〜黒崎本陣発掘見学〜人馬継所跡〜黒崎銀店街〜西構口跡

〜曲里の松並木〜幸神の一里塚

NO4 立場茶屋銀杏屋〜石坂の急坂

NO5 木屋瀬宿〜木屋瀬宿記念館〜船庄屋跡(梅本家)〜旧高崎家住宅〜西構口 |

|

江戸時代、長崎街道は小倉〜長崎間57里(228km)を25ヵ所の宿場で結んでいました。時代は「鎖国」!唯一外国との門戸を開いていた「長崎」と「江戸」を結ぶ九州一の幹線道路でした。2月6日その出発点である北九州市小倉北区の紫川・常盤橋から八幡西区の黒崎〜木屋瀬までを、途中貸切バスを乗り継ぎしながら要所々を8km程、歩きました。特に、小倉の常盤橋は200年前の木造橋に復元され、黒崎の「曲里の松並木」は樹齢150年の「松の木」が健在でした。木屋瀬宿の資料館や民家には、江戸時代の道具や家具の仕掛けなどがそのまま保存されており、往時の人々の往来や暮らしぶりを偲ぶことが出来ました。また、歩く途中立ち寄った宿場や茶屋の史跡では、地元の方々の親切な説明とお茶の接待を受け感謝々の楽しい道中でした。 (野田 弘信)

|

|

|

| 小倉・常盤橋〜室町〜安国寺〜到津口門跡 |

|

| 常盤橋は江戸時代の初期、小倉の城下町の東曲輪と西曲輪を結ぶ、重要な橋として架けられ、当初は大橋と呼ばれていてこの橋の西勢溜(橋詰)が長崎街道の起点となっていたため、橋の周辺は幕府役人や旅人の宿などが建ち並んで賑わっていました。参勤交代の大名や長崎奉行をはじめ、多くの人々がこの橋を渡りました。中でも有名なのがドイツ人医師シーボルトで、この橋を銅版画で紹介しています。このように海と陸の玄関口として、九州における日本橋となったそうです。 |

|

小倉城下の紫川に架かる木の橋。 歩行者専用の橋で、江戸の風情が味わえました。

|

|

|

| 長崎街道の出発点常盤橋(この写真はクリックすると拡大します) |

|

|

|

|

| 安国寺 |

室町通り |

|

|

| 室町通り |

到津口門跡の公園 |

|

|

|

| 荒生田の一里塚〜三条の国境石〜八幡高炉台公園(昼食) |

| 荒生田の一里塚 |

八幡製鉄社宅跡の高級住宅街を歩く |

|

|

| 三条の国境石 |

| 古くから北九州市は、そのほぼ中央から東西に豊前国と筑前国に分かれていました。そして国境には、江戸時代に小倉藩と福岡藩によって建てられた国境石が多数あり、そのうち現在14基が残っています。その中で、三条の国境石は、高さ3mを越え、県下最大の大きさを誇っています。 銘文筆者 二川相近 大きさ 329cm×51×43 石 質 花崗閃緑岩 |

|

|

| 八幡高炉台公園で昼食 公園からスペースワールドが見えました |

|

|

|

黒崎宿東構口跡〜黒崎城〜御茶屋跡〜黒崎本陣発掘見学〜人馬継所跡〜黒崎銀店街〜西構口跡

〜曲里の松並木〜幸神の一里塚 |

|

黒崎は、かつて長崎街道東端の宿駅として江戸時代には福岡と小倉両藩の境界にあり、福岡藩では唯一の上方への渡海船(乗合貨客船)が発着する港を持つ宿場町でした。九州の喉元にあるため、対馬と五島を除く九州西半の大名や多くの旅人がこの宿場を利用し、江戸時代後半にはこれら諸藩の御用達や定宿も設けられていました。宿内には、藩主の別館としての御茶屋(本陣)や町茶屋(脇本陣)が設けられ、また宿駅の人馬継所、行政上の施設である制札場、関番所、郡家、代官所などが完備され、一般の旅籠屋(旅館)や商店も軒を並べていたとの事です。

|

| 黒崎宿東構口跡 |

|

|

|

| 向こうの山は黒崎城跡 |

黒崎御茶屋跡 |

|

|

| 黒崎本陣発掘場所見学 |

| 筑前六宿銘入須恵焼皿 |

|

|

| 模鋳銭(棒を入れて数えやすいように四角の穴) |

砲弾型ルツボ |

|

|

| 人馬継所跡 |

黒崎宿通りの熊手銀天街を歩く |

|

|

| 熊手銀天街 |

西構口跡 |

|

|

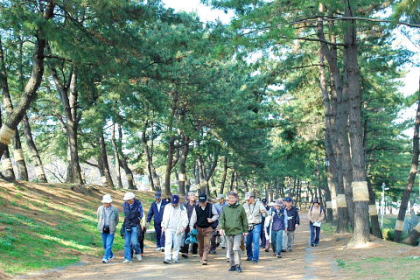

曲里の松並木

|

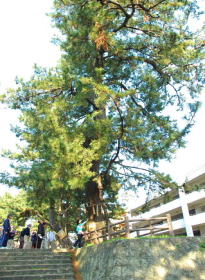

| この松並木は江戸幕府が全国の街道に松や杉を植樹させた名残で、その代表的なものが日光の杉並木(日光街道)、安中の杉並木(中仙道)、さらに箱根の杉並木(東海道)だそうです。昭和20年頃まで黒崎から木屋瀬にかけて街道には多くの松を残していたが、今は僅かにこの辺りが昔の面影を留めているだけだそうで市指定史跡として幅20から30m、長さ約310mの地域が旧長崎街道緑地として整備されています。 |

| 松並木の北端(この写真はクリックすると拡大します) |

|

|

|

|

| 江戸時代からの松の木は2本(右側は枯れた松の木1本) |

|

|

|

|

| 立場茶屋銀杏屋〜石坂の急坂 |

| 立場茶屋銀杏屋(北九州市指定文化財) |

銀杏屋は江戸時代に九州で唯一の脇街道であった長崎街道の黒崎宿と木屋瀬宿の間の「立場茶屋」として、参勤交代の諸大名をはじめ、長崎奉行、巡見使などが休憩したところだそうで主屋は天保7年(1836)10月2日の火災による焼失後に建てられ、庭の銀杏の大木には、今もこの火災の焼け跡が残っています。

銀杏屋は長崎街道に残る「上段の間」を持つ唯一の立場茶屋の遺構として、近世交通史を考える上で重要であるとともに建築年次が明確で質の高い主屋は近世の町屋建築を考える上で貴重なものだそうです。 |

|

|

|

|

| 石坂の急坂 |

| 江戸時代、この地は長崎街道の黒崎宿と木屋瀬宿の間にある難所で下石坂への道は現在階段になっていますが、急坂が残っています。黒崎方面からの地形は現在ではその面影を知ることもはできませんが、小嶺インターチェンジ付近から山を登り、頂上から「アケ坂」という急坂を下り、さらには、「中の谷」の谷底から上石坂の急坂を登るという難所でした。このため大名でさえも駕籠を降りて歩いたといわれていました。 |

|

|

|

| 木屋瀬宿〜木屋瀬宿記念館〜船庄屋跡(梅本家)〜旧高崎家住宅〜西構口 |

|

| 木屋瀬は遠い昔から大宰府へ連なる水陸交通の要衝、港津および宿駅として発達して江戸時代の初期、長崎街道が開通すると、筑前六宿の一つとして、福岡城下への唐津街道の分起点、宇佐〜香椎両宮を結ぶ勅使道と長崎街道の交差点、そして遠賀川の渡船・河岸場として重要性が高く、経済的繁栄を見ました。今では街道の歴史を伝えんと、北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館が建てられ、11月3日には「筑前木屋瀬宿場まつり」があり、県の無形文化財に指定された「木屋瀬宿場踊り」が踊られる長崎街道随一の宿場です。 |

|

|

| 木屋瀬宿記念館「みちの郷土資料館」 |

| 江戸時代から明治・大正・昭和にわたって、街道と宿場、当時の暮らし、炭鉱、木屋瀬に密着した文化を体験しながら見ることが出来ます。 |

|

|

| 船庄屋跡(梅本家) |

旧高崎家住宅 |

|

|

| 船底天井 |

雨戸(入り隅・出隅) |

|

|

|

| 西構口の石垣 |

遠賀川 |

|

|