須玖永田遺跡(青銅器工房跡)

|

須玖五反田遺跡(ガラス工房跡) |

| 須玖永田遺跡からは、鏡の鋳型をはじめ、銅を溶かしたるつぼなどの青銅器生産に使われた多数の遺物が出土した。青銅器を鋳造した工房跡(掘立柱建物跡)も発見された |

須玖五反田遺跡からは、ガラス勾玉(まがたま)の鋳型やガラスを溶かしたるつぼ、玉を磨いた砥石(といし)などのガラス製品の製作に使われた多数の遺物が発見された |

|

|

| 須玖岡本遺跡の周辺にある同遺跡群は、わが国最大規模を誇る奴国のハイテク工業国でした。 |

| 須玖坂本遺跡(青銅器鋳造工房跡) |

須玖岡本王墓遺跡 |

| 須玖坂本遺跡からは、鏡や銅矛などの鋳型(いがた)やるつぼ、銅滓(どうはん)(銅のかす)などの青銅器生産に使われた遺物が発見されました。 |

この王墓・王族の墓はの北西側に隣接して墳丘墓が確認され、内部から多数の甕棺が発見された。この墳丘墓は、王墓と同時期の弥生時代中期後半(今から約2000年前)に築かれた「王族墓」と見なされ鉄剣や鉄矛などの副葬品が出土しました。

|

|

|

| 熊野神社 |

「熊野神社由来記」によれば、建立は室町時代にさかのぼり、社宝に「銅矛(どうほこ)鋳型」があり、昭和30年に重要文化財として国の指定を受けています。

境内のアラカシには半寄生植物のオオバヤドリギ(大葉宿木)が着生し、市天然記念物に指定されています。緑の葉の木がアラカシの木で、それにオオバヤドリギが着生していて茶色の葉っぱがオオバヤドリギです。

粘着性の強い種子が、木の樹皮について発芽し9月~10月に、筒型の花が咲き赤褐色の毛で覆われた身を着けるそうです。 |

|

|

|

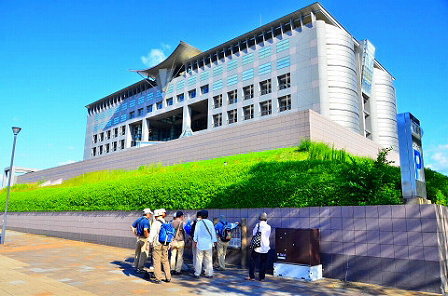

| 奴国の丘歴史資料館 |

| 歩こう会としては2度目ですが、市の文化財の森井説明員より、資料館展示品の説明や覆屋A棟・覆屋B棟を案内してもらい、春日市の弥生遺跡の歴史と文化を再認識しました。 |

|

|

|

|

王墓の上石

この大石の下から中国鏡30面前後、銅剣・銅矛・銅戈・ガラス壁・ガラス勾玉など多数の副葬品とともに甕棺墓が発見され、この大石が厚葬墓(王墓)の上石ということがわかりました。 |

奴国の丘・覆屋A棟・覆屋B棟 |

|

|

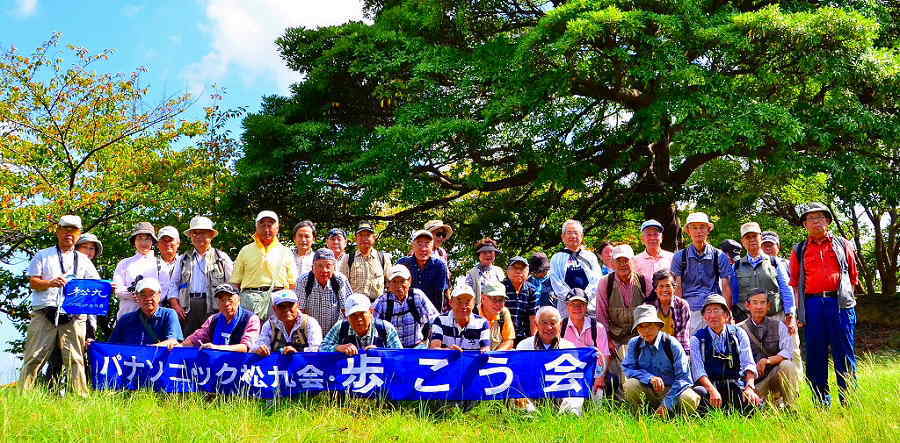

| 奴国の丘・覆屋B棟内での集合写真 (この写真はクリックすると拡大します) |

| 墓地の西端部に位置する甕棺墓、土壙墓、木棺墓、竪穴遺構を見学 |

|

|

|

| 須玖岡本平若遺跡 |

| 春日市岡本町四丁目にある弥生時代の遺跡で福岡平野に突き出している春日市の低い丘陵地にあります。1979年「昭和54年」と1980年「昭和55年」の調査では弥生時代中期から後期初頭の116基以上の甕棺墓群や木棺墓と弥生時代中期後半の祭祀遺構などあわせて約300基の墓壙が確認されました。少し低い西側平坦地では9軒の住居跡が発見されさらに片磨岩製小銅鐸の鋳型が出土されたようです。1986年「昭和61年」に国の史跡に指定されました。。 |

|

|

| 赤井手遺跡・古墳 |

| 弥生時から古墳時代の遺跡で、ガラス勾玉や青銅器の鋳型が発見された。また、最古級の鉄器工房跡が発見され、鉄器の生産が行われたことがわかっている。現在は、6世紀初頭に築造された赤井手古墳が残っており、出土品には鏡のほか武具、工具、須恵器などがある。平成5年に市指定史跡。 |

|

| 竹ヶ本遺跡・古墳 |

| 弥生時代から古墳時代の集落跡。昭和36年、福岡県教育委員会によって発掘調査が行われ、溝や住居跡が見つかった。現在は、前方後円墳の竹ヶ本古墳が残っているが、未調査のため詳細は不明。 |

|

|

| 大谷遺跡・大南遺跡 |

大谷遺跡・大南遺跡共現在では住宅地や学校その他公共の建物などが立ち並び、現地には各遺跡を記したプレートが有るだけでした。

遺跡は、弥生時代後期を中心とする200軒近くの住居跡があり他に貯蔵庫・石棺墓や奈良時代以降の掘立柱の建物跡があり、出土品としては九州で初めて小銅鐸が発見されています。 |

|

|

| ふれあい文化センター |

小水城跡? |

トイレ休憩に立ち寄ったふれあい文化センター

向かい側の林は天神山水城跡 |

ここが小水城跡 らしいが詳細は不明でした。本日の歩こう会はここで解散し、後は徒歩組、バス組でJR春日駅に向かいました。 |

|

|

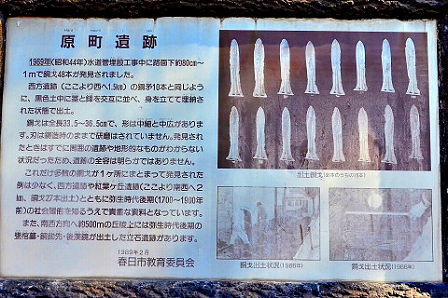

| 原町遺跡 |

| 原町遺跡は昭和44年に春日市の水道管を埋設する工事中に、地表の下約1mから銅戈(どうか)48本が発見されました。春日市の西方遺より出土した銅矛10本と同じように、茎と鋒を交互に並べて埋納された状態で出土され銅戈は全長約33.5~約36.5cmで形は中細と中広があり刃は鋳造時のままで研磨はされていませんでした。発見されたときはすでに周囲の遺跡や地形も変わっていてわからない状況だったため遺跡の全容は明らかではありません。これだけ多数の銅戈が1ヶ所にまとまって発見された例は少なく春日市の西方遺跡や紅葉ヶ丘遺跡とともに弥生時代後期「約1700年から約1900年前の社会の習俗を知るうえで貴重な資料となっているそうです。今日見た各遺跡は春日市の住宅地や商業地区で遺跡の跡形もなく、遺跡を示す看板だけが立っていましたが遺跡の保全について何か寂しい感じがした歩こう会でした。 |

|

|