【日時】

|

平成27年10月6日(火) AM11:00 博多南駅・駅前ビル2F広場に集合 |

| 【参加人員】 |

34名 |

| 【コース】 |

博多南駅・駅前ビル2F~地禄神社~大徳寺/観音山~白水大池公園付近(昼食)~白水大池公園展望台~公園管理事務所~白水大池回遊路/堤防~大土居小水城~寺田池~日拝塚古墳~博多南駅・駅前ビルバス発着場 |

今から25年前、何もない田園と畑と雑木林のところに、新幹線「博多南駅」が開業しました。皆は「あんなところに!」とビックリしました。駅周辺は、それからあれよあれよとビルが建ち、店が出来、マンションが立ち並び今や福岡都心に出かける最短地になり、人口も急増しています。そんな中でも、昔ながらの神仏仏閣・池・公園・古墳が残っています。

今回は、「こんな処に、こんな史跡がなぜあるのか?」と、皆は好奇心一杯!真剣に”そうつき”ました。なかでも「大徳寺」では住職より寺の由来について、「日拝塚古墳」では春日市歴史資料館」の方からの説明で納得、特別に「古墳の中まで見学させてもらいました」。また福岡市都市圏では最大の面積を誇る「白水池」は地元本多明さんの説明により、江戸時代の堤防の築造秘話を知ることができました。今日は、最高の秋空の下、歩こう会もモットーである「私どもが何気なく生活している福岡近郊を歩き、その歴史の素晴らしさを知る」を実感した一日でした。

歩行距離 7km 野田 弘信

|

|

| 今日は秋晴れの絶好の歩こう会日和、博多南駅・駅前ビル2F に集合して、本日のコース説明後 元気に出発。 |

|

|

|

| 那珂川町・中原の地禄神社 |

| 地禄神社の参道 |

拝殿の中 琵琶を弾く武者の絵に興味 |

|

|

|

|

| 大徳寺/観音山 |

| 那珂川町にある大徳寺は立派なお寺でいろいろ遺跡も多いところのようで観音山遺跡群というところです。大きな岩といい石像といい雰囲気があるお寺でした。 |

| 観音山大徳寺と弘法大師密教(真言宗)のお寺で、明治35年に徳永義善法印が夢で観音山の霊気を感じ、草を刈って庵を結んだのが始まりです。お堂や境内には多くの仏像をはじめ、弘法大師所縁とされる場所や品々がのこされています。

その他、稚児落としやほてい岩、屏風岩、烏帽子岩などの奇岩が多くあり、 独特の景観を醸し出しています。 桜の名所としても有名です。 |

| 参道入口 鐘楼 |

住職よりのお話し |

|

|

| 観音山登り口脇の聖観音像 |

観音山の中腹にあった 伝弘法大師お手彫の梵字岩 |

|

|

| スタートから15分で観音山(132m)に登頂 |

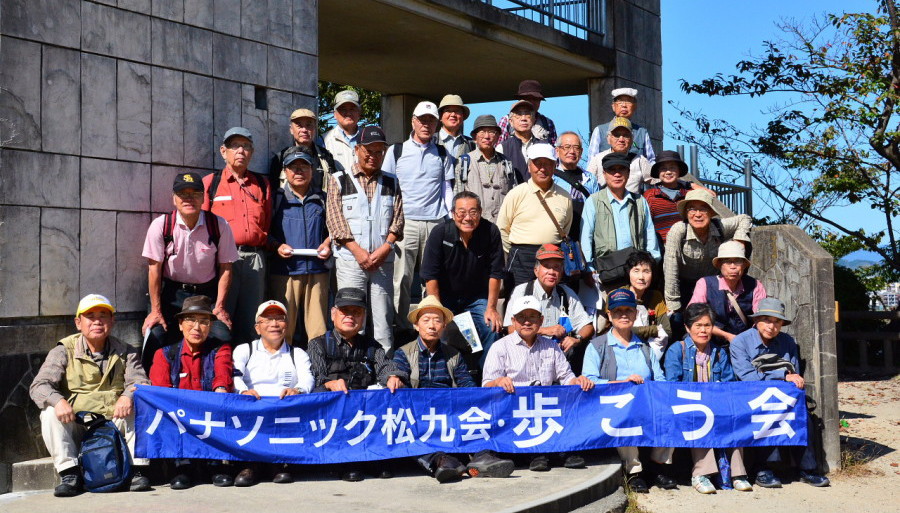

集合写真 この写真はクリックすると拡大します |

|

|

|

| 山頂からは180°の眺めで春日市・那珂川帳・福岡市が一望でき眺めは絶景でした。夜景やJR新幹線撮影には絶好地です。 |

|

|

白水大池公園

|

白水大池公園は、粕屋町の駕与丁池、直方市の感田池と並んで 筑前三大大池のひとつです。

現在の姿に至る白水大池の直接の起源は、寛文4年(西暦1664年)、当時須玖村の庄屋であった武末新兵衛(たけすえしんべえ)なる人物が、村の干害用水を確保するべく、白水池の拡大を提唱したことに始まる。武末氏は、須玖村、上白水村(かみしろうず-、現在の上白水街区)と現在の下白水街区の村民に呼び掛け、その協力を得て白水池の堤防の嵩上げ工事を行った。この造成の完了が寛文4年(西暦1664年)で白水池は筑前国で第一といわれる大溜池となった。造成後は協力三ヶ村の共用池となり、補強や改修や公園化によって現在の姿に至っています。この村の庄屋を務め、そしてこの大池の興りを生んだ武末氏は、東方の春日村のところに鎮座する春日神社の宮前寺―月光山―長円寺の過去帳にその名を遺しているそうです。

|

| 公園展望台での集合写真 台 集合写真 この写真はクリックすると拡大します |

|

| 1664年の江戸時代に築造された白水大池は春日市の溜池保全条例にも基づき平成に入り市民憩いの公園として整備されました。一周2.1kmの遊歩道の他、サッカー競技にも使用される広い芝生広場や遊戯施設の整ったちびっこ広場なども設けられていて展望台からは福岡市中心部を見渡すことができます。遊歩道沿いには桜、つつじ、あじさい、もみじの植物が植えられて季節感のある公園です。 |

|

|

|

|

| 池の周りをぐるりと囲む散歩道 一周2km強 |

|

|

|

| 厳島神社 市杵島姫命を祀る小さな石祠。近場の白水八幡宮から勧請された。 |

堤防から大土居小水城を望む |

|

|

|

|

| 白水池~寺田池 |

| ため池の水は、牛頸川(うしくびがわ)の支流からトンネルを掘って導きました。そして、導水路を通して得た貴重な水を、できるだけ広い地域に分配するために、その水をまず標高の高いため池に導き、そこを満たした後に、順番に下の方のため池に導くように工夫されていました。そのため、ため池どうしは水路でつながれていました。昭和60年6月、「春日市溜池(ためいけ)保全条例」が作られた。 |

|

|

| 春日市・日拝塚古墳(ひはいづかこふん) |

| 6世紀に築造された前方後円墳で、周溝まで含めた規模は全長60メートルほどになります。墳丘の主軸がほぼ東西を向いており、彼岸の時期には東方約16キロメートルにある大根地山(おおねちやま)から昇る太陽を拝めることから、「日を拝む塚」として「日拝塚」と呼ばれるようになりました。主体部は、後円部中央に位置する単室の横穴式石室です。昭和4年に盗掘を受けた際、石室内から須恵器、鏡、装身具、武器、馬具などが多量に出土しており、大部分は回収され、東京国立博物館に収蔵されています |

| 石室入口 |

石室内部の見学 |

春日市歴史資料館」の方からの説明 |

|

|

|

| 集合写真 この写真はクリックすると拡大します |

|

|

次回の歩こう会は12月1日 糸島の姫島を歩く(忘年会を兼ねる)です。

歩こう会100回まで後11回(2年)です。頑張りましょう |

|