| 通潤用水の円形分水(つうじゅんようすいのえんけいぶんすい) |

19世紀後半、白糸台地に住む人びとは、三方を川(千滝川・五老ヶ滝川・笹原川)に囲まれていましたが、川底からの高さが20~100mあり、近くを流れる川の豊富な水を利用できませんでした。そのため、米があまりとれず、日照りが続くときは井戸水もかれて飲み水にも不自由していたといいます。このため、人びとの水を引きたいという願いをかなえるために、矢部惣庄屋・布田保之助(ふた

やすのすけ)が先頭に立ち、笹原川から用水(通潤用水)を引くことを考え、藩の許可を得て工事を開始し、安政4年(1857年)には全ての工事が完了しました。有名な通潤橋は、この用水の一部で、昭和35年(1960年)に国の重要文化財に指定され、通水橋として用水を白糸台地に運ぶために重要な役目を果たしています。

この通潤橋から約4km離れた通潤用水の取水口付近に円形分水があります。笹原川にあるこの取水口は、通潤用水単独のものではなく、野尻・笹原地区へ送る用水の取水口の役割も果たしていました。このため、両者に送る用水の水量を、水田の面積に応じて公平に分けるために、昭和31年(1956年)、現代土木工学による円形分水法として設計されました。

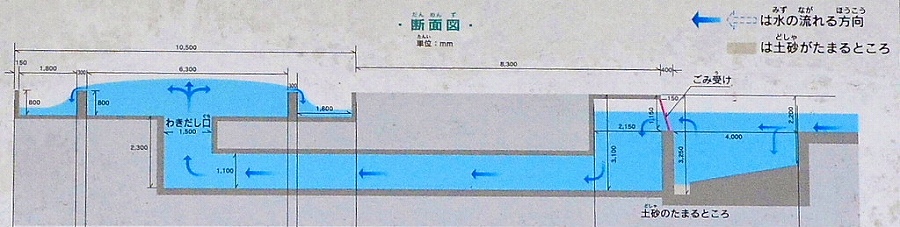

円形分水工のしくみとはたらき

円形分水は内円筒と外円筒からできており、内円筒の直径は6.3m、底の中心に1.5mの水のわきだし口があります。内円筒と外円筒のあいだは水槽になっており、水田面積に応じた比率(通潤橋方面へ7割、野尻・笹原へ3割り)で仕切られています。内円筒のわきだし口からわきだした水は、内円筒からあふれ、内円筒と外円筒の仕切りにより、円の外周の長さに応じて公平に配分され水槽にたまり、それぞれの水路に流れていきます。水の配分については、日照りが続き、干ばつのときには水をめぐる争いがあったそうですが、これができて全く解決されたそうです。 |

|

|

|

|

| 笹原川の取水口、ここから円形分水へ |

野尻・笹原地区へは3割の割合で供給 |

残り、7割の水は、白糸台地に供給のため通潤橋まで流れていきます。 |

|

| |

| 福岡・熊本地区合同歩こう会参加の皆さん |

| この写真はクリックすると拡大します。 |

|

|

| |

| 円形分水から道の駅・通潤橋へ (通潤橋・道の駅で昼食) |

| |

| 通潤橋・通潤用水(つうじゅんようすい) |

水の便が悪く水不足に悩んでいた白糸台地に住む民衆を救うため、江戸時代、時の惣庄屋「布田保之助(ふたやすのすけ)」が、1854年に”肥後の石工”たちの持つ技術を用いて建設した石橋。日本最大級の石造りアーチ水路橋で、国の重要文化財に指定(昭和35年)されています。長さは75.6m、高さは20.2m。橋の上部にサイフォンの原理を応用した3本の石の通水管が敷設され、今でも周辺の田畑を潤しています。放水は通水管に詰まった堆積物を取り除くために行なわれています。

■建築年/1854年■長さ/75.6m 幅/6.3m 高さ/20.2m |

|

通潤橋の工法

通潤橋のように水を運ぶための橋を、水路橋(橋の姿をした送水施設)といいます。水路橋で水路が管(パイプ)のものは、水管橋と呼ばれます。日本最大の水管橋正確に区分すると、通潤橋は石造りの水管橋(しかも逆サイフォン形式)ということになります。通潤橋では、(谷の地形から)橋幅の割には高さが必要、送水による振動から橋全体を守る、ことから橋の安定のために、ありとあらゆる工法が採用されています。人が渡る橋ならば、多少壊れても渡るのはなんとかなりますが、通潤橋は水が橋の中を流れるので、普通の石橋よりもはるかに頑丈に作る必要があったのです。通潤橋は、絶対壊れずに、一滴の水も漏らさない、という考えで作られています。 |

|

|

|

| |

道の駅で昼食・休憩後はいよいよウオーキングです。

コースは道の駅・通潤橋~五老ヶ滝橋~棚田景観~道の駅・通潤橋 |

| 道の駅に移動して昼食後、1854年完成の通潤橋に向かいました。高さ20mの橋の上(3本の石管通水路あり)を歩き、周辺3キロの上り下りを吊り橋から五郎が瀧を眺めるなどして一周しました。 |

|

|

| 道の駅通潤橋駐車場から二の丸橋を渡り、右に曲がり五老ヶ滝川左岸側を下流に向かって布田保之助像を通り階段を登る |

|

|

| 通潤橋を渡り資料館を通って五老ヶ滝へ |

|

|

| 放水口からの道の駅 |

資料館に展示していた石管 |

|

|

| 通潤橋から出口の水路で白糸台地へ供給 |

通潤橋周囲を巡る遊歩道にある吊り橋 |

|

| |

| 五老ヶ滝【ごろうがたき】 |

| 高さ50mと、矢部48滝の中でも最大の滝で、通潤橋の下を流れる五郎ヶ滝川にかかる滝。景勝地としても知られたスポットで、熊本の名勝百景に選ばれています。写真の滝はつり橋上からの撮影ですが時間があれば滝壺へ。 |

|

|

| 白糸台地の棚田景観 |

| 「通潤用水と白糸台地の棚田景観」は、国指定重要文化財である通潤橋を含む「通潤用水」によって形成された棚田景観です。通潤用水は、1854年(安政元)に飲料水も事欠く地域であった白糸台地の村々の要望を受け、矢部手永惣庄屋であった布田保之助が中心となって建設されました。建設に係る費用や技術的検証に至るまで、すべて地域が担い、通潤用水の整備は「近代社会へ継承される地域運営能力の到達形態」と評価できます。また用水管理のルーツも建造当初にさかのぼり、この伝統ある管理形態によって、棚田が現在に至るまで維持されてきました。このような歴史的価値の高い歴史遺産により形成された棚田は、希少性の高い水生生物が生息するなど、他にも様々な特性を有しています。1991年「美しい日本のむら景観百選」、2006年「疏水百選」などにも選定を受けています。 |

|

|

| 五郎ヶ滝から通潤橋へ 綺麗な棚田を歩く |

|

|

| 通潤橋の裏側(道の駅の反対側) |

白糸台地の棚田 |

|

| 通潤橋周辺のウオーキングを終えて休憩後は通潤橋資料館へ |

|

| 通潤橋資料館 |

本日、説明をお願いした観光協会ボランテイアの西山さんから、判りやすい説明がありました。

布田保之助や石工たちが通潤橋架橋に賭けた夢を知ることができました。感謝。感謝。 |

|

|

| |

| 福岡・熊本地区合同歩こう会参加の皆さん |

| 当日は放水はありませんでしたが、皆さんの強いご希望により2年前八朔祭で撮影した放水写真を使用して合成しています。 |

| この写真はクリックすると拡大します。 |

|

|

| ボランテイアの西山さんの案内でバス車窓からの白糸台地棚田巡り |

|

| 棚田の水の流し方 上井出・下井出の役目 良く理解できました。昔の人々の知恵と努力に感服です。 |

|

|

| |

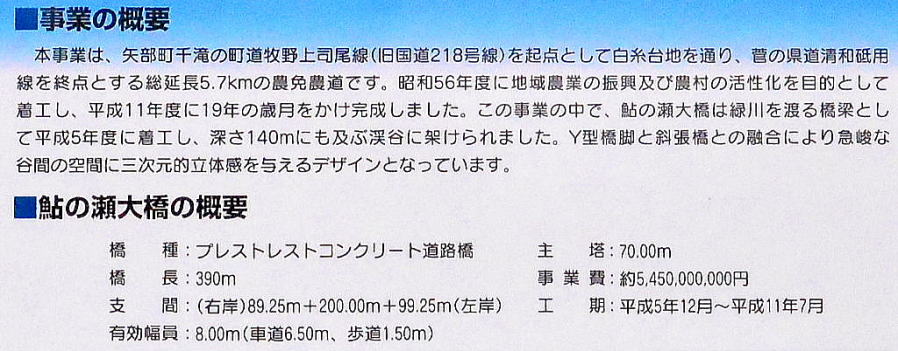

| 鮎の瀬大橋 |

| 最後は農免道路の緑川に架けられた綺麗なデザインの鮎の瀬大橋を緑で美しい渓谷を見ながら歩きました。 |

|

|

|

| |

| 歩こう会最後の訪問地 霊台橋(れいだいきょう) |

国指定重要文化財・日本一の石橋

江戸時代の石造単一アーチ橋としては日本一の大きさを誇り緑川本流の架橋。

矢部にいたる難所「船津峡」は、交通の要衝で江戸中期より木橋が架けられたが、いずれも流失したため、砥用手永惣庄屋・篠原善兵衛が石橋架橋を計画し、峙原村(美里町涌井)の伴七(茂見伴右衛門)らが補佐した。種山手永の宇助を棟梁とし総勢72人の石工が各地より集められ、工事は弘化3(1846)年より弘化4(1847)年にかけておこなわれました。明治時代以降も、昭和41(1966)年に上流に鉄橋が架かるまで道路橋として使用され架橋後160年以上が経過した今日でもその威容は健在で、見る者を圧倒していました。

橋長 89.86m 橋幅 5.45m 橋高 16.32m |

|

|

| |

| 合同歩こう会のお別れ |

|

本日の歩こう会は小雨の中の霊台橋でお別れとなりました。合同の歩こう会は日中は天候に恵まれ、多くの参加者により大成功でした。お別れは熊本地区の皆さんのハーモニカの伴奏でふるさとの合唱、そして福岡歩こう会世話人の野田さんの締めで合同歩こう会を終え、それぞれ帰宅の途に着きました。熊本の皆さん大変お世話になりました。又大変お疲れ様でした。

|

|

|