| 鐘崎港~白浜港 |

| 鐘崎港から地島の泊港を経由して20分程で白浜渡船場に到着。船上から地島・鐘崎間の浅瀬(干潮時は1m以下)には波が立っていました。 |

|

|

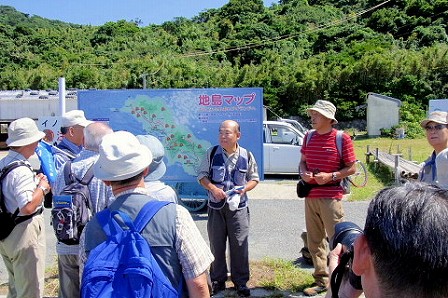

| 上陸後、本日の初参加・村上敏幸さんを紹介後、つばきロードの周回に出発。 |

|

|

| つばきロード往き |

|

|

| 倉瀬遊歩道(1.2km 30分)ハイキングコースを歩いて倉瀬展望台へ |

|

|

倉瀬(くらのせ)展望台

|

| 島の北西の端にあるこの倉瀬展望台からは筑前大島や神湊、津屋崎方面の海岸そして眼の前には倉瀬灯台のある岩礁などが見えます。今日は運よく沖ノ島も見え、風光明媚な展望ができる展望台でした。 |

| 展望台から倉瀬灯台と右上に沖ノ島が見えます。 |

|

| 倉瀬の燈台(くらのせのとうだい)自動式の燈台で、夕方暗くなると光を点灯し、朝になると消灯します。 |

大島が目前に、 手前はのこぎり鼻と倉瀬岩礁

|

|

|

|

|

| 参加者の集合写真 (クリックすると拡大します) |

|

|

| 昼食後は、つばきロードを白浜地区までもどり、県道豊岡泊線を泊渡船場(2.2km 30分)を歩く。 |

|

|

|

|

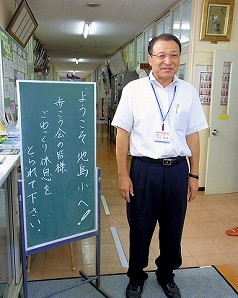

地島小学校訪問

|

| 途中、休憩場所としてお願いしていました地島小学校を訪問しました。大変お忙しい中、内田校長さんが、出迎えて学校の見学案内をしていただきました。現在、小学校は漁村留学生5名を含んで生徒数は14名だそうで現在も留学生を積極的に受け入れているそうです。 |

|

|

|

|

|

|

(2006年RKB放送記事)

福岡県宗像市の沖合いに浮かぶ人口200人あまりの島、地島(じのしま)。ここには、島の活性化と島に1つだけある小学校を維持するために3年前から福岡県内の小学生を1年間、「漁村留学生」として受け入れる制度がある。去年春に親元を離れて「留学」したのは4年生から6年生の男女6人。そのなかの1人、福岡市内の小学校に通っていた4年生の岡本明日華ちゃん(9歳)は自分を表現するのが苦手で、これまでの学校では友達から存在感がないと言われ悩んでいた。そこで、自分を変えたいという思いから「留学」を決意。

「留学生」を入れても児童数わずか15人という少人数での学校生活、島が用意した一軒家での共同生活、地島山笠・いか釣り体験・みあれ祭など島ならではの体験、そして、そこにいる島民との触れ合い・・・これまでとは全く違う生活が明日華ちゃんを待っていた。1年後には自信がなく、緊張気味だった明日華ちゃんの表情は全く変わっていた。明日華ちゃんは地島での生活で何を感じ、変わっていったのか。そして、これからの目標は・・・1年間の島での生活を通して、彼女の成長ぶりを描く |

| 小学校生徒さんとの集合写真 (クリックすると拡大します) |

|

|

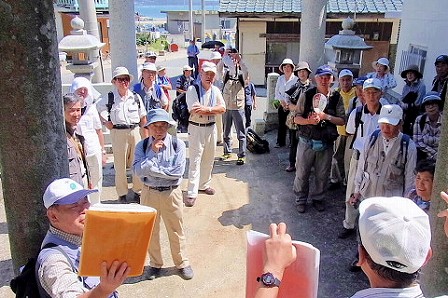

島の守り神「厳島神社」

|

泊地区にある「厳島神社」

宗像氏所縁の宗像三女神を祀る神社で、安芸の宮島の厳島神社より先に分霊されたと伝えられています。毎年7月中旬に催される祇園祭の山笠は、この厳島神社から出発して島を練り歩きます。

★島名の由来として、三女神の一人、市杵島姫(いちきしまひめ)と慈しむ(いつくしむ)の音が似ていることから慈島となったものが後に誤って地島と表記されるようになったと筑前国続風土記は伝えています。実際に厳島神社の古い鳥居には「慈島宮」と彫られている文字が見えます。また、お隣りの大島に対して小島と呼ばれていたこともあるようです。 |

|

|

|

|

| 殿様井戸 |

殿様波止 |

| 「関ヶ原の合戦」で有名な「福岡藩主・黒田長政」が参勤交代の途中で寄った井戸だという言い伝えがあるそうです。 |

江戸時代、黒田長政が命じて造らせた波止場を殿様波止と呼んでいます。殿様波止は慶長8年(1603年)に父、黒田孝高(如水)が造ったものを1618年に長政が補修したという記録もあるそうです。 |

|

|

| 泊港~鐘崎港 |

|

|

「鐘崎港」に戻る渡船・高速船 ニューじのしまに乗り「地島」を後にして鐘崎港へ。鐘崎港へ着後解散しました。

今日は天候に恵まれ、秋風が吹く清々しい、海辺の歩こう会となりました。

|