| 梅雨入り前の快晴の日 56名の参加者がJR羽犬塚駅前に集合し、早速、手配のバスで石人山古墳に向かいました。 |

| 石人山(せきじんさん)古墳 |

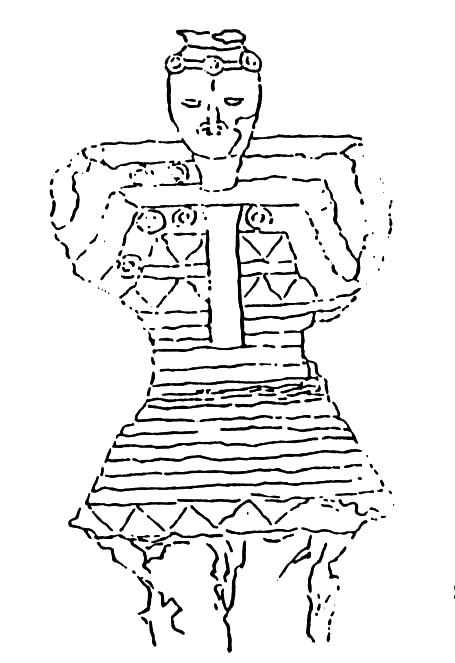

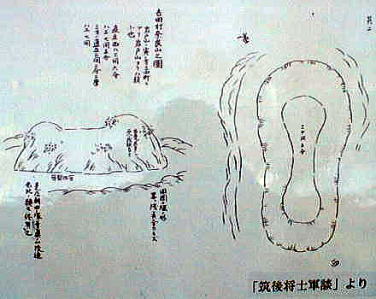

| 今から1550前(5世紀前半)の頃に標高35m前後の八女丘陵の一部を利用して築造された前方後円墳です。古墳の規模は、墳長107m、前方部正面幅約63m・同高さ11m、後円部直径約53m・同高さ約12mです。北側くびれ部に「造り出し」を持っています。内部構造は、後円部のほぼ中央付近を現在の墳丘面から約4m掘り下げて長さ約3.9m・横幅約2mの竪穴系横口式石室が設けられています。石室内には、阿蘇溶結凝灰岩製の「妻入り横口式家形石棺」が置かれています。石人山古墳は、その名の起こりともなった武装石人が立っていることでも有名で、石人は古墳の前方部と後円部の、ちょうどくびれの部分に立っており、主体部の石棺に埋葬された被葬者を守っているかのようです。この石人は背丈が約1.8mで、鎧(短甲)を身につけて、靫(ゆき)と呼ばれる矢入れを背負った、武装した姿に彫刻されています。この石人は江戸時代の中頃には地面に倒れていましたが、その当時、広川谷21ヵ村の大庄屋であった稲員孫右衛門安則という人が、地面を平にならして基壇を築き、石人を起こして顕彰しました。 |

|

|

|

武装姿の石人が、石室の前に立ちはだかっている |

|

|

石人山古墳の家型石棺

阿蘇溶結凝灰岩を加工して作られている石棺の装飾文様として、重圏紋と直弧紋が浮き彫りされている |

|

|

|

| 歴世服飾考に載っている最も古い石人模写図天保3年以前 |

資料館で本日のスケジュールの説明 |

|

|

| 広川町古墳公園資料館を見学 |

|

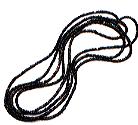

首飾り約1400年前のもので、直径2ミリのガラス性の玉に穴をあけ、1000個ほどつなげた首飾りです。ガラス性のほかに、滑石(かっせき)製、碧玉(へきぎょく)製のものもあります。日常生活の装飾品として使われていました。 |

|

|

四獣鏡(しじゅうきょう)国産の銅鏡で約1400年前のもの。祭祀用であったものを葬送品として埋納したもの。 |

|

| 弘化谷古墳 |

弘化谷古墳は、6世紀中期(古墳時代)に築造された装飾古墳。高さ7m、直径40m、2段築成の円墳の横穴式石室の内部に彩色されている。石室は片岩の割石を積みあげ、埋葬施設として家形に組立てた石屋形が設けられている。その墓室の奥壁、両側石、天井石内面に赤・緑で幾何学文の三角文と円文、双脚輪状文、靱(矢筒)、が描かれている。線刻文様もみえる。被葬者はわからないが、「磐井」など筑紫君一族を支えた有力者ではないかといわれている。

|

|

|

|

|

| 岩戸山歴史資料館 参考:岩戸山歴史資料館 |

|

|

| 武装石人 頭部 |

館長より展示品の説明を聞く |

|

|

|

|

| 大神宮社務所でボランテイアの方からお茶やお菓子の接待を受けしばしの休息。 |

| 岩戸山古墳(国指定史跡) 参考:磐井(いわい)の墓 |

北部九州最大の前方後円墳で墳丘長約135m、後円部径約60m、前方部幅約90m、高さ約17m、周堤を含めると185mにもなります。古墳の東北部には祭祀が行われていた別区を持っています。その規模や内容が筑後風土記の逸文とほぼ合致することから、古事記や日本書紀にも登場する「筑後国造磐井」の生前に造った墓といわれ、築造者と築造年代が判明している貴重な古墳です。昭和30年に国指定となりました。未調査のため古墳内部についてはあまり分かっていませんが、電気探査により小型の横穴式石室らしきものの存在が確認されました。100点以上出土した石人石馬などの阿蘇凝灰岩製石製品は、現在は岩戸山歴史資料館に展示されていますが、江戸時代福島城の城壁などに石材として使用された悲しい過去もあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 乗場古墳 |

| 墳丘長約70mの前方後円墳で、6世紀中頃の装飾古墳です。大正11年に国指定となりました。後円部に南に開口する複式構造の横穴式石室があります。石室内部には赤・黄・青の3色を使った三角文や同心円文などの文様が描かれていますが、保護のため現在は閉鎖されています。出土した環頭大刀柄頭・人物埴輪・玉・馬具などは岩戸山歴史資料館に展示されています。国史跡 |

|

前方後円墳

(全長70m、高さ5m) |

|

|

|

| 寺坂吉右衛門の墓 (参考:四十七人目の浪士の最期) |

赤穂義士の一人寺坂吉右衛門の単独で建てられている墓があるのは、東京・南麻布、五島、出水、八女、益田、伊豆、仙台の7ヶ所ある。吉右衛門は晩年、南麻布の曹溪寺に身を寄せており、この寺で延享4(1747)年10月6日その生涯を閉じた。

咲くときは 花の数にも入らぬとも 散るには同じ 山桜かな (辞世) |

|

|

八女市八女豊福にある一念寺の本堂裏の階段を登りつめると「寺坂吉右衛門の墓」があり

寺には代々伝わる「縁起」文書や浪士・吉田忠左衛門の家計図、そして吉右衛門の遺品だという槍などがあるそうです。 |

|

|

| 茶畑や果樹園(柿、梨、ブドウ)をひたすら歩き だんだん無口になって疲労もそろそろ |

|

|

| 野田の黒棒の買物と休憩をしてバスにて最後の古墳めぐり童男山古墳へ |

|

|

|

径約48mの大型円墳で昭和31年に県指定となりました。主体部は複室の横穴式石室です。玄室には凝灰岩製の巨大な石屋形があり、中にはくり抜きの石棺が納められています。6世紀後半のものと思われます。地元では古来から、徐福伝説より旅の安全祈願の対象として、童男山(とうなさん)という名称から耳の神様として祀られてきました。毎年1月20日には、「童男山ふすべ」が行われます。 |

|

|

|

「徐福(じゃふく)」 |