|

| �����_���R�}�Ɣ����p����N���[�Y |

�y�����z�@�@�@�����P�U�N�U���Q���i���j�@�@

�y�Q���l���z�@�@�@56�� �@

| �y�R�[�X�z |

���c�_�Ё`�������`���V���`�ߐM�@�`���y���`�������`�������`�@�r�Ձ`�唎�ʂ�`�������`�������w�Z�`�L���_�Ё`�ǂ��R�Ȃ炵�@����~�߁`���c�_�Еl�{�`�������ڲ������u���`�~���[�W�A���`�����p�N���[�Y�i���l�u���E����u���E�����߰��߰ĺ�������فE�A�C�����h�ò�E�����p����j |

| �U���Q���i���j���c�_�ЂŁu�j���߂ł����i�`�v���T�U���S���ʼnS���A�R�}�ǂ��R�R�[�X�����C�ɕ����o���B�@�r�����j��L���Ȑ_�Е��t����Ƃ̈ē��ł��Q�肵�A�Ñ���u�����v���@���ɉ䂪���̏d�v�ȕ\���ւł���������m�邱�Ƃ��o���܂����B�����āA���a�Q�O�N�U���̔������P�Őh�����ďĂ��c�����吳����̌Â������݂�����A�����̐V���Ј�����̔��������������v���o����܂����B�ߌ�́A�`�̌��w��p�D�u�Ȃ̂v�ŁA���E�ɊJ��������́u�f�Ս`�E�����v�̐����Ԃ�����邱�Ƃ��o���A�����Ɍ����Ĕ��W���Ă����䂪�u�����v�Ɍւ�ƈ���������������ł����B���s�����UKm�B(��c�@�O�M�j |

|

|

|

|

|

|

|

| ����4���̎ʐ^�̓N���b�N����Ɗg�債�܂� |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���V�� |

���V���͐��ꍑ�t

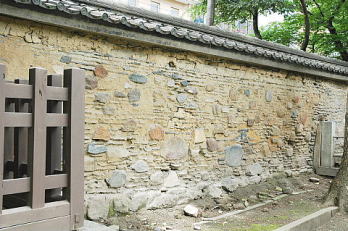

�~���ى~�ɂ���Đm���R(1242)�N�ɊJ�R���ꂽ���@�ł��B�R�����ݏ��R�B

�T�˂���C�s���n�߂��ى~�͉Ò���(1235)�N��34�˂őv�ɓn��܂��B�v�ł̂U�N�̊ԂɓV���m���댎������o��������A�a�R�̖����������T�t�����ؖ���������܂��B���̂̂��A�����Ĕ����ɓ����A���V�����J���܂����B�������ɂ���Ē�����s�ɔC����ꂽ��ɏ�����������h�z�ƂȂ�A�����j��i�D��̖f�Տ��j�ł������A���v�l

�Ӎ����i�ӑ��Y�����j���������܂����B

�����ɂ�芯���Ƃ��ꂽ���V���͐��C�̋����Ƃ��ĉh���A�����ɂ͎l�\�O����L���Ă����Ɠ`�����Ă��܂����A���݂ł͓��E�V�o���E���ڈ��E�ˏ��@�̎l���݂̂ƂȂ��Ă���A�w�̊J�݂�s�s�����Ȃǂɂ�苫�������܂�A���ł͋��������悤�ɓ��H���ʂ��Ă��܂��B

�����ɂ͖ؑ��߉ގO�����A���{���F�̑T�ƘZ�c���A����̓����Ƃ��������w��d�v��������A�Ӎ����}���A���w��l�Î����ł��銮�`�̖Ò��i����209�Z���`�A����d��230�L���A�ÊD��j��L���Ă��܂��B���̂����Ò��͊o�c�a�̑O�ɂ���̂Ō��邱�Ƃ��ł��܂����A���̑��̎���̑����͚����t�Ɏ�������Ă��܂��B

���V���ɂ̓I�b�y�P�y�[�߂Ŗ���y�����V�h���n�n�҂̐�㉹���Y�̕揊��A���ꍑ�t�ƂƂ��ɑv�֓n���ĐD���Ȃǂ̋Z�p���w�ыA�����Č�ɕ���̉؎M�Ɠƌ��ӏ������Ĕ����D�̊�b��z�������c��O�E�q��̕揊������A�܂����ꍑ�t�ɂ���ē`����ꂽ�Ƃ������Ƃ���u�Z�J�������˔V�n�v�̔肪���Ă��Ă��܂��B���Ȃ݂ɗr㻁E�\���Ȃǂ����ꍑ�t���v���`�����Ƃ���Ă��܂��B

���̑��ɁA�����ˋΉ��}�̗�������މ������m�őg�D����A�̂��ɐ���푈�ŎF�R�Ɍĉ����Č��N�����A�`�����Âԁu���A�`���V��v�i���c������̕M�j�A���S�x�Q��̐Ε��Ə��R�n���A���O�Ȃǂ��~�n���ɂ���܂��B

|

|

|

|

|

| ���y�� |

| ���a�T�N�i�P�R�P�U�j�����̖k�l�Ɍ������ꂽ�B���E���E���N�Ƃ̌����[���A�C�O�ɗY���������l�Ƃ��֘A������A�嗤�Ƃ̖f�Ռ𗬂œ��������A�V���P�S�N�i�P�T�W�U�j���Â̕��������ɉ���������ߑS�Ă��Ă��܂����B �c���T�N�i�P�U�O�O�j�}�O���� ���c�����ɂ�茻�݂̌䋟�����Ɉڂ邪�A�Ăя��a�Q�O�N�哌���푈�ɍۂ��A�ČR�̑��P�ɂ���Ė{���ɗ����S�Ă���B���̌�Č����i�߂�ꍡ���Ɏ����Ă���B |

|

|

���@�����낤�`���̒n

���̏��@�ɗ畔���O�Y�Ƃ��Ďd���A���̖ŖS����{�֖S�����A���������S�Ƃ�����オ�A���y���̖��ƈ��ɏZ��ł����B��ʂɂ͒O�Y�Ƃ��Ēm����l�ł���B�ނ�������������u�������v�͏��R�����`���ɏ^����A���̔�`�͑�X�q�������`���A�㐢�ɂ͐�c�̊������Ƃ�u�O�Y�i�����낤�j�v�Ə̂��ċ��s�E���c����蔄��o���ėL���ɂȂ����B���̎��ɐڑҗp�Ŏg���Ă������َq�̖����A�������u�����낤�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B |

|

| �����̍��� �ɓ������q���Ƃ̕� |

�������l�O���̈�l �_���@�X�̕� |

| �ɓ������q�哹�d�͍��B�p簁A�f�ՂɎ�r�������c�˂̍��p�������Ċ��Ă������A���얋�{������������Ƃ��Ă���܂��獑�ւ�Ƃ��҂Ƃ��ĕ߂����A�ꑰ�Y�}�g�p�l�Ɏ���܂ŏ��Y���ꂽ�B���̎��A���j�E�r�\�Y�Ɨc����̏��l�Y�i�T�ˁj�A���V���i�R�ˁj�̗c���Ɏ���܂ŌY��̘I�Ə������B |

�_���@�X�͖f�Ղɏ]�����ĉƎY�������A�L�b�G�g�̒m���āA��ɂ���čr�p���Ă��������̒������A�����ɂ��v�������B�痘�x�ɒ��̓����w�����l�ł�����A�ނ̏����������������������ԁA�܂��@�X���L�͗L���ł��� |

|

|

|

|

|

| ������ |

| ���q����A���v�U�N�i�P�P�X�T�N�j�ՍϏ@�n�c���h���������B���{�ŌÂ̑T�@�̎��ŁA�R��̌㒹�H��c�M�ƌ�����u�}�K�ŏ��T�A�v�͂��̈Ӗ��B���{�ŌÂ̒뉀�͍��w��j�ՁA���L�́u��ӑT�t���v�͍��w��d�v�������B�]�ˎ���̑�P�Q�R�E�P�Q�T��Z�E�u�����a���v�́u��������v�Ƃ��Đe���܂�Ă��܂��B�o���K�\�����X�^���h�́u�������v�͐����a���̏����}�ĉ��������́B |

|

|

|

|

| ���������@�@�r�Ձ@�唎�ʂ�@�������؋��@�������w�Z |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �������ڲ������u���@�@�~���[�W�A���@ |

�������\����E�I�[�^�[�t�����g�͕����s��̔ɉ؊X�ł���V�_��������ĂQ�O������̏��̔����u���ɂ���B

�����|�[�g�^���[(103m)�𒆐S�ɂ��āA�R���x���V�����{�݂���H�X�̓������A���j�e�B�{�݁A�e�n�֏o�`����D�̃^�[�~�i���r���Ȃǂ�����A���l�B�̃f�[�g�X�|�b�g�̈�ƂȂ��Ă���B�Ƃɂ��������ȑD�߂Ă��邾���ŋC���u���ɂȂ邼�B

�����|�[�g�^���[�͖����œ���ł���̂����ꂵ���A�����ӓ����ӂ̎s�X�n��\�Ó��u��Ȃǂ̓W�]�����炵���B |

| �������\����E�I�[�^�[�t�����g�u�x�C�T�C�h�v���C�X�����u���v |

|

|

|

| �����|�[�g�^���[�i�����P�O�R���j |

|

|

|

| �x�C�T�C�h�v���C�X�̑Ί݁i�����ӓ��j�ɂ��萼���{�ő�̍��W��������}�������b�Z�ƍ`���i |

|

|

| ���c�_�Еl�{ �����u�����ɂ͋��c�_�Ђ̕l�{������A�R�}�̖_�̐_���͂����ł����Ȃ��܂��B |

|

|

| �����p�N���[�W���O |

| �`�����u�Ȃ̂v�ɏ�D���ă|�[�g�K�C�h�̌��^���J�[�D���̑����̈ē��Ŕ����p��������܂����B |

|

|

|

|

|

|