| ��P�O�P��` |

|---|

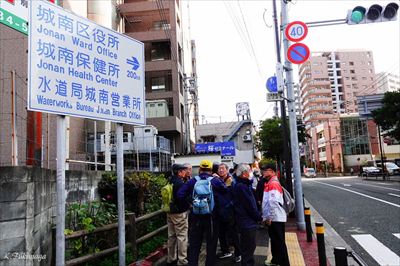

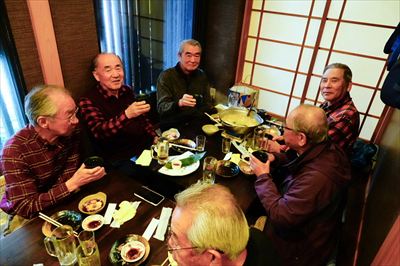

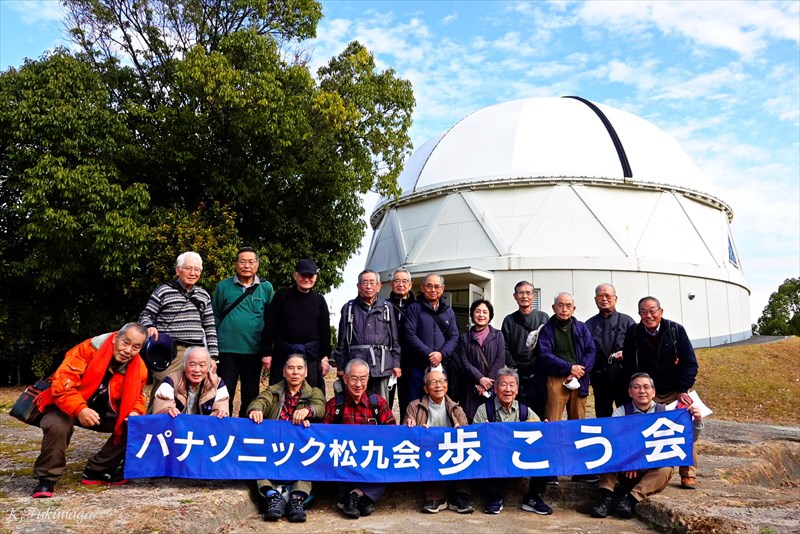

| ��129�� �}���E���c�h���߂���@(12��2��) | |

|---|---|

|

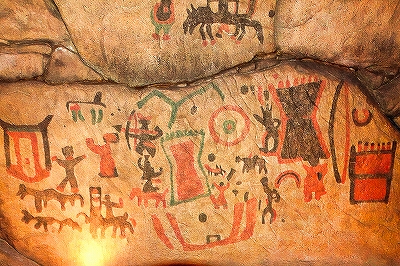

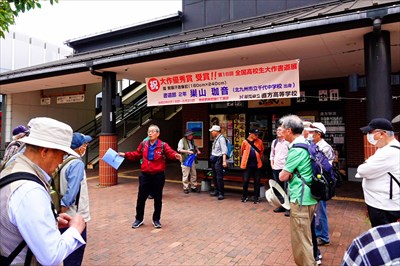

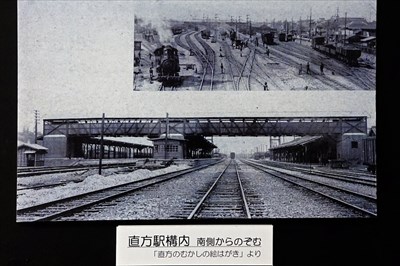

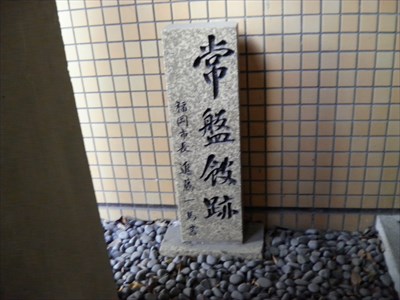

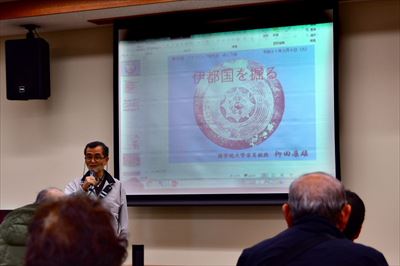

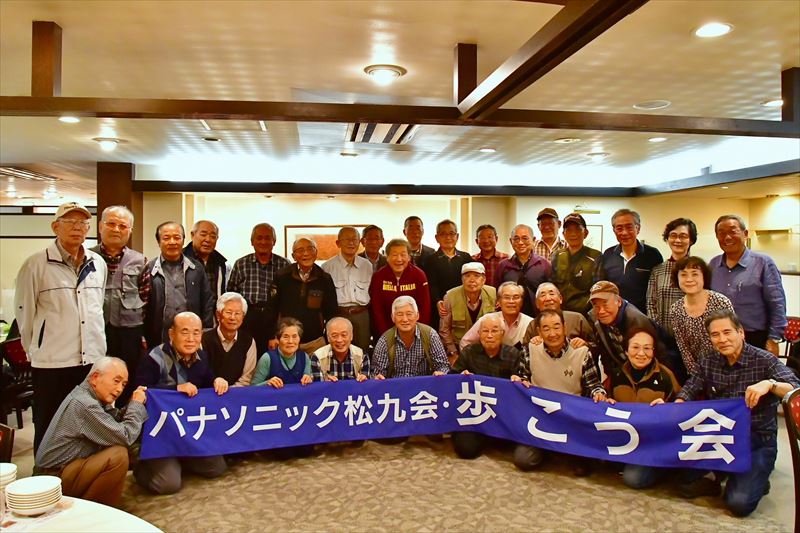

����́A�]�ˎ����蒷��X�����c�h�Ƃ��ĉh�������c�̖��_ �}���_�ЁE�ܘY�R�Õ����U�܂����B �Â����ɕ{�O�s�̋��E�ŁA�R��A���͂ȍ������x�z���A�����̗��j���c���Ă��܂��B �}���̌ꌹ�́H�����납��H�}���_�ЂƂ̊W�́H���U�܂����B ���̎����ɍ炭�������͋����Ɗ����ł����B�ܘY�R�Õ��A���a22(1947)�N�ɔ�������A 2�N��ɍ��̎j�ՂɎw�肳�ꂽ�a��35���[�g���̑����lj�����~���ł��B �Õ��قł́A�Õ��̓�����������A�����d���ŕlj�̐l���A�����A�D�A�ƂȂǑ����̋�ۉ��T�����܂����B �lj悪�Ӗ�����Ƃ���́A�܂������̓�ɕ�܂�Ă��܂��B ���̒n��͌Â��瑽���̔n����č����O�ɔ̔����Ă����Ƃ̂��ƁB �Ñ��ɕ{�����E��Ԃ̗��j�I�d�v�n��ł�����܂��B �U���A���̈�N��U��Ԃ肢�낢��ƌ�荇���Y�N����J�ÁA�b���r��邱�ƂȂ��y�����ЂƎ��ł����B �Q���҂P�U���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

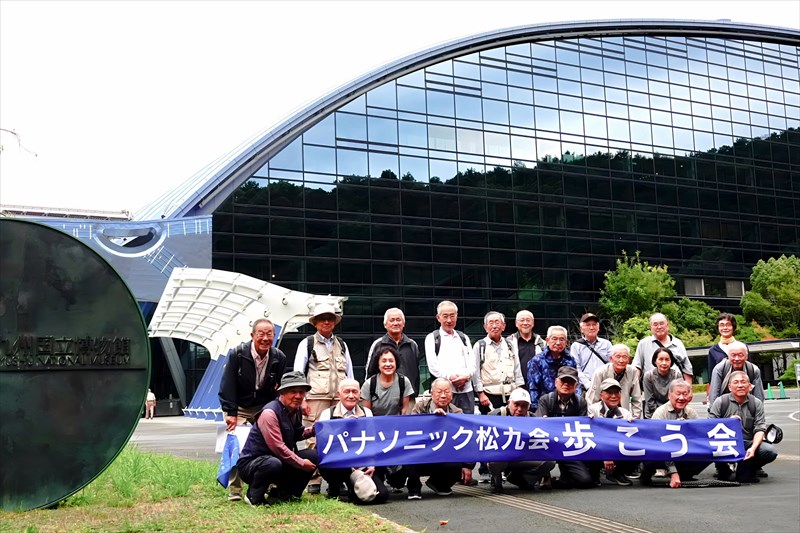

�@�}���_�Ђł̏W���ʐ^ �@ |

|

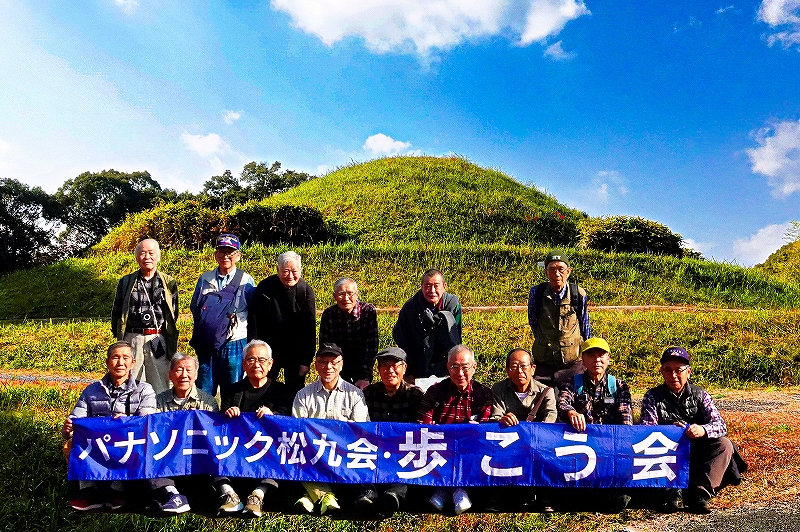

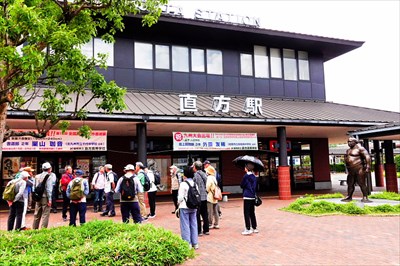

�ܘY�R�Õ��ł̏W���ʐ^(�����ł�) |

|

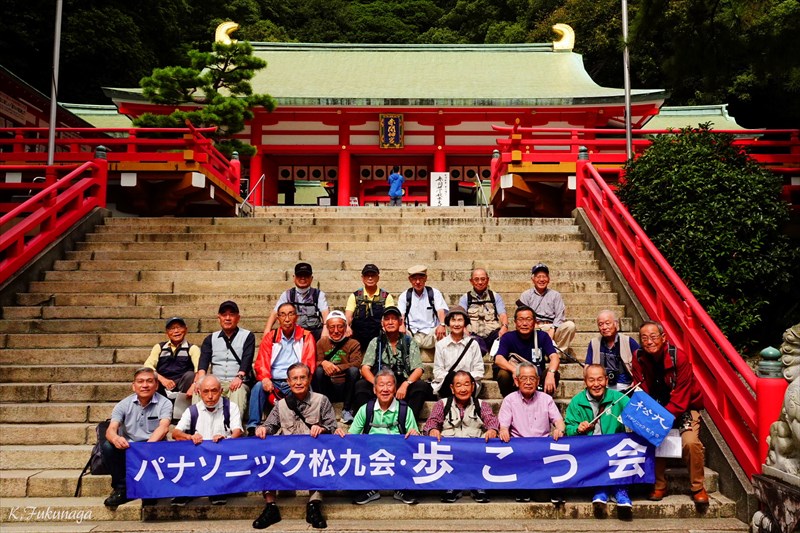

| ��128�� ����s�E�����{�ۂ��߂���@(10��7��) | |

|---|---|

|

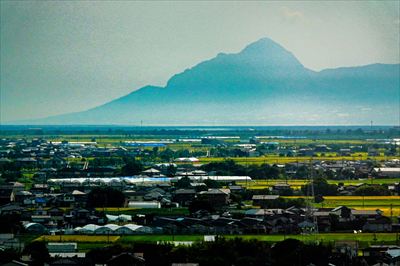

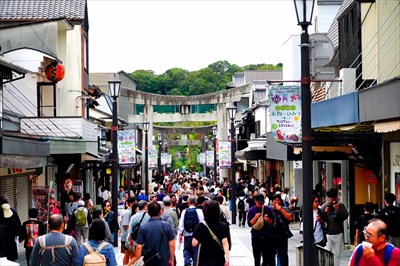

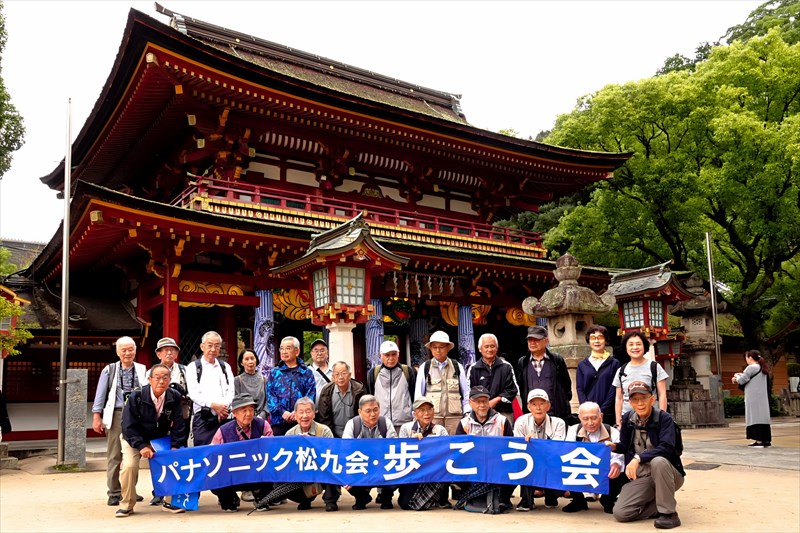

����́A�傫���ω����Ă��鍲��w�ƍ���s���̎U������Ȃ���A����ł��鍲���j�ՁA �Č����ꂽ�����{�ۗ��j�فi320 ��̑�L�ԂȂǁj�����w���܂����B �w�O����X���ɗ������ԓ瓇�����ƒ������x�������l�����̓����i�P�Q�����ɐݒu�j�ƑΖʂ��A ����˂̗��j�I�����▋���ېV���̌����̎���ɁA���{�̋ߑ㉻�ɍv��������l�����̊�����U��Ԃ邱�Ƃ��ł��܂����B ����̓X��⓹�̂������Ȃǂł悭��������b��{���B���̐��́A����s��������830 �̈ȏ�I�u�b��{�̐����{��v�B �����炩�Ȍb��{����A �g���т���h�ł̂�т蒬���������܂����B ����C���^�[�i�V���i���o���[���t�F�X�^�̍���o���[���~���[�W�A���ŏ��x�e �A���Ð_�ЂցA�R�U�O�x���w�ł��鍲�ꌧ���ŏ�K��SAGA360 �W�]�t���A�[���獲�ꌧ���A �����L���C�A�_��Ȃǂ����w������i���܂����B �Q���҂Q�T���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

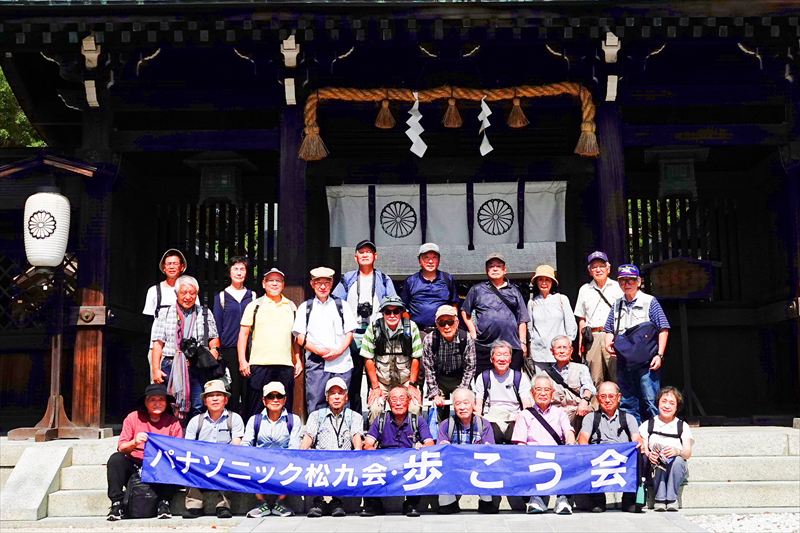

�@���Ð_�Ђł̏W���ʐ^ �@ |

|

�瓇�����������O�ł̏W���ʐ^ |

|

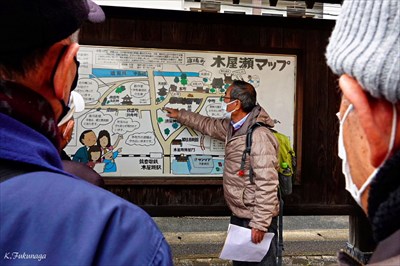

| ��127�� �ܔ��E�x��^�͂��߂���@(6��3��) | |

|---|---|

|

����́A���㕟���ˎ�E���c��������J���A���{�̋ߑ㉻�Y�Ƃ��x������������ܔ��̖x��^�͎l�S�N�̗��j���U�܂����B �ܔ��w�͓��{���̗��̌����w�B�ĊJ���Œn��S�̂��傫���ω����B �����ܔ������w�Z��K�₵���Z�́u�T�����A�����I�x�앨��فv�Ɓu�Ђ炽�D�̓W���فv�����w���܂����B ���S���̐搶���̂��ē��ł��낢��Ƃ����������Ă��������A���w�L�O�ʐ^���B��܂����B ���a���N(1621)�A�\���Ƃ��ċ�����Ă��������̗������A�����Ɨp���E�M�^��ړI�Ƃ��������̖x��J��B �����Ɠ��C�p�����ԑS����12�L���̍H�������������̂́A���H����184�N�ځB ��R���J�������̓��̂肩��A�}�L�̐ΒY�A���̓����Ƃ��āA���{�̋ߑ㉻�Y�Ƃ��x���Ă����x��^�͉���������A �H���̑�ς���Ɋ����܂����B�͎�_�ЂŐܔ��w�̖����ٓ��i���܂����B �Q���҂P�U���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�ܔ����Z�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�ܔ����Z�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��126�� �鉺���E���q���߂���@(�S���P��) | |

|---|---|

|

����́A���j���[���鉺�����q���U�܂����B�t�i���鏬�q����Ղ肪�S���U���i���j�܂ŊJ�ÁB ���q�w�߂������K���̌����͓��I�푈�̃��V�A�l�ߗ��̂��߂̃E�H�b�J�Ȃǎ��̒����ɂ������B �X���O�̋���A�f��u���@���̈ꐶ�v�ŗL���Ȗ��@���T��A�ɔ\���h����200�N�L�O��ȂǂȂǏ鉺�����߂���܂����B �x�d�Ȃ��Ύ����畜�����̒U�ߎs����U�A�����֏����ł����ɗ��Ă�ƁA���ٓ��E�����ʂ����������������y���݂܂����B �S�Ă���Č����ꂽ���j����������̉f��� ���a��1,2���قȂǂ� �U�ߎs�����ɂ��A�������q��ցB���Ղ�̏��q����ӂŒ��H�ƌ�炢�i���܂����B ���q������ӂɂ͖�300�{�̍��A�\���C���V�m�₵������Ȃǂ����Ȏ�ނ̍�������܂����B ���쉈���ɂ������B�����̂��낢��ȏo�X�����薞�J�̍��Ղ���y���݂܂����B �Q����24���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@���q��ł̏W���ʐ^ �@ |

|

���q��ł̏W���ʐ^ |

|

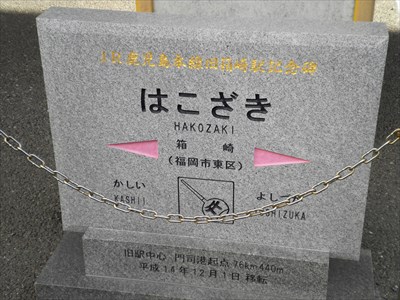

| ��125�� ����E��������߂���@(�P�Q���R��) | |

|---|---|

|

����́A����E��������U����A�����w�ɍs���A���̖Y�N����J�Â��܂����B ����́A1982�N5���ɒa���B�������̔����\�Õl�Ԃ̒}����Ղ��U��B �����w�Ղ̍L���Ƃ��̒n�ɑ傫�ȏ���������ł����l�ς����y���݂܂����B 1925�N����1983�N�܂ʼn^�s�B���݂́A�}��V���Ƃ��ĐV���ȓ��H�ɁA�ꕔ�͓s�S�̗̎U�����ɁB �����A���V�C�Õl��т͖���������吳�ɂ����đ��X�ƒY�z���J������ΒY�i�C�ő����̗����X������A�˂��Ƃ̂��ƁB �Q���҂���q���̂���{�^�R�ŗV�ȂǂȂǂƉ��������v���o�b���B �n���S���G���̉�����40�N�Ԃ蔎�����ʂƂȂ�X�ɕ֗��ɁB �߂��̐��˂̊X�E�Z�{���̋�勳�{�w�����ړ]���A�����ٔ������ł��A���ӂ͂���ɑ傫�����W���Ă��邱�Ƃ�̊����܂����B �썑�_�ЁA�s���̗Ɛ��̌����半������ʂ��Ēn���S�Œ��̖Y�N����̂��锎���w�ցB �Y�N��ł͉������̘b���s���邱�ƂȂ��A�܂��A�㏼�r���O�̓S���𑖂�}����d�ԂȂǂ̎ʐ^�ő�ϐ���オ��܂����B �Q����21���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@�썑�_�Ђł̏W���ʐ^ �@ |

|

�Y�N����u����ԁv�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��124�� ���ɕ{���߂���@(�P�O���W��) | |

|---|---|

|

����́A�[�����j�̂��鑾�ɕ{�V���{�Ǝ��ӂ̗��j���U�܂����B �V���{������̂��y�Y���u�����v�F���˒�h�ɐ��������ƌ��Ƃ��A��{���n���h���B �Ñォ��C�O�𗬂̏d�v���_�Ƃ��Ĕ��W���Ă����k����B�B�}���N�ֈ�̗��̌�A ��B�̐����O���̒��S��S�����n���ő�̖����A��ɕ{�����Ƃ��̗��j���ɕ{�قɂăr�f�I�ɂ���������w���܂����B ���̍��e�ق��璼���̓��H�A�����̃X�[�p�[�n�C�E�F�C�͂ǂ̂悤�ɂ��đ�ɕ{�ցA�Ȃǂ����w�B ��B�ɗB��c��d�X�O����͎̌R���뉀�i�����T���j�A�����푈�̐��X�����e�Ղ̒艓�ق̓S��Ȃǂ�̊����܂����B �����̌܋������h���̎��A�������@���O���猩�w�B �����ċ�B���������قS�K�̈��W����ԕ����𗬓W�����ŏ펞�W�O�O���̋M�d�ȕ��������ӏ܂��܂����B ��B�n��ɂ͏��Ȃ��ꕶ����̌|�p�I�ȓy�킩�猻�݂Ɏ���܂ł̊C�����ɂ�鍑�ە����𗬂̒��� �ǂ̂悤�ɂ��Ă��̍��̌`�Ɏ����������ꓰ�Ɍ��w�C�̊��ł��܂����B�v�R���̖��������B �Q����23���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@���ɕ{�V���{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

��B���������ّO�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��123�� �����s���߂���@(�U���S��) | |

|---|---|

|

����́A��B�ŗB������k�サ�Ă����Ƃ��Ă��L���ȉ����߂��̏h�꒬ �����s�A������ĎU�܂����B ��k������ɂ́A�g�c���i�̂������j�h�̖��������Ƃ����Ă��܂��B 1623�N�ɂ́A�����˂��番������Ė����R�ɒ����˂��N�����܂����A�ˎ�R��ڂŒ����˂͏��ŁB �������珺�a51�N�܂ł�100�N�Ԃ�8���g���̐ΒY���Z�o���A���{�̎Y�Ɣ��W�Ƌߑ㉻�ɍv���B �ΒY�Y�Ƃ��h���A�}�L�Y�c�̐ΒY�̏W�ϒn�Ɩ≮�@�\���ʂ����A���ẮA�S���A���̋��_���ւ�܂����B ���w��j�Ւ}�L�Y�c��ՌQ�E�����s�ΒY�L�O�ق����w���܂����B �x�e�����̐������̕��ɋ�̓I�ɁA���ڍׂɂ킽��ΒY�Ɋւ�����j�Ȃǂ����Ȏ������w�т܂��B �}�L�ܑ̌�Y�z�� �x�O���Y���̎��@�������Ύ��ق����w���A��������A�L�����~�ƒ��H���k���y���݂܂����B �������g���n��̒��`���A�[�P�C�h�̏��X�X���U���r���A �s�̃R���T�[�W�������Ă���n���̘V�܂̏������e�ɏڍׂɒ����̒n���E���j�E�����Љ�ƈē������Ă��������܂����B �����˂̐V���������Ɉڂ��Đ��V�i���j���ł����Ƃ��B�Q����25���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

�@����_�Ђł̏W���ʐ^ �@ |

|

�ΒY�L�O�قł̏W���ʐ^ |

|

| ��122�� �������E���l�����߂���@(�S���Q��) | |

|---|---|

|

����́A�������E���l�����U�܂����B�������B��́u���{�����疼��100�I�v�ɑI��1,300�{�̍����炭�������̂������ ���j���U�܂����B�V��Ɍb�܂��ϊ����I�ȍ����ŏt�̖K���̊����܂����B ���c�@���E�������J�������_�_�Ђ��Q�q���A�����̌������������Ɋ������c�˂̈̐l�����̓����E�̔���߂���A �����̗��j�̏d�݂�U��Ԃ�܂����B �������̎R���ł͔����p�A�u��A�\�Ó��A���C���A�����̓s�s�r���Q�Ȃǂ����n�����όi�F�̗ǂ������W�]�L��� ���H�ƍ��ƌ�炢�i���܂����B���l���́A���q�E�]�ˎ��ォ�瑱�����j�I�Ȍ�����Ώ�̒ʂ��Â������݂���A 1060�N�n���̑嚢���̌d�������w���A�{���ł͏Z�E�̂��b���A�傫�Ȉ���ɕ��l�����Q�肵�܂����B ���l�����X�X������A���c�˂��p�B�̘a�َq�X�ŊF����a�َq���A�Ί�̂ЂƎ��ł����B�Q����26���i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@ |

|

�@�����Y���b���O�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�嚢���ł̏W���ʐ^ |

|

| ��121�� �品�������߂���@(�Q���U��) | |

|---|---|

|

�@�����������́A�品�������U�܂����B��k������A���{�O�升��̈�}��썇��œ�k���R10���̑�R���킢�A �쒩�A����V�c�̖����e�r������������B �쒩�̏����ŏI���A���̐�ŏ����̑品���������Ƃ��炱�̒n��品��ƂȂ����Ƃ̂��ƁB �品��w�̃��g���قł́A�����p��������g�����㎵���퓬�@�̉���ƍ���ȏC���̃r�f�I�E���������Ă��������܂����B �܂��������̉����@��E�Ɠd�������w�B�L����93�˂̓��ًy�щ��y�قْ̊������ʂ��Q���������������A�ƏC���Ȃǂ̂��b�����f���܂����B ���a�L�O�قł́A�I��O�A��B��s�@���J�������v���y�����@�̌㕔�ɕt����Ƃ����a�V�ȍq��Z�p����g�����퓬�@�k�d�B �ŐV�̃S�W���f��u�S�W�� -1.0�v�Ŏg�p���ꂽ�b��̂��̐k�d�����w�B�܂����U�E��P�̔߂��������w���A ���a�̏d�v����Ɋ����܂����B�Q���҂Q�P���B�S�������@ �i���щp���j �@ |

|

�@�@ �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@�品������ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�品�����a�L�O�ف@97���̑O�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��120�� �t���s���߂���@(�P�Q���T��) | |

|---|---|

|

�@�����120���������u�t���s�E�z�����߂���E���̖Y�N��v���J�Â��܂����B 鰎u�`�l�`�ɋL�ڂ���A����ŗL���ȓz�����U�܂����B �퐶���㒆���A�z���̒��S�����t���s���ɂ������Ƃ�����z����������w���܂����B �����ɉƂ̑��z�Œ�̑���������ɔ������ꂽ����ł��B ���łɏZ��X�A���w�Z������A���̏Z���Փ��͂܂���������ĂȂ��Ƃ̂��ƁB �������u�˂�1447�N�Ɍ��Ă�ꂽ�F��_�Ў��ӂ�A�k���̐{��E���{�n��ł͓z���ɂ܂��Ƃ�����Ղ���������������A �z���̋u���j�����قœ����̏����w�E�̊��o���܂����B ���������b�����Ȃ���A�����w�߂��̒��̖Y�N����Ɉړ����܂����B �v�X�̍��e��ʼn�b���₦�邱�ƂȂ��قǐ���オ��܂����B ���ݕ���ɂ��Ă悩�����ƒɊ�����قNJF���C�Ŋy���܂�܂����B �Q���҂P�X�� �S�������@ �i���щp���j �@ |

|

�앟���w�r���QF �@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�@�z���̋u���j�����ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�Y�N����ł̏W���ʐ^ |

|

| ��119�� ���ցE�ޗ������߂���@(�P�O���R��) | |

|---|---|

|

�@�����119���������u���ցE�ޗ������߂���v���J�Â��܂����B ���E�ōŏ��̊C��֖�S���g���l���́A���a17�N�ɉ�����A���a19�N�ɏ������J�ʓ��S���g���l���̖{�B���������ŁA ��B�����𗬁A�Ԃ͉ː��ɓd�C������Ȃ��u�f�b�h�Z�N�V�����v���̋�Ԃ́A�Đ��ő���܂��B ���ւł͒d�m�Y�̐�ŕ��ƂƓ������������V�c�W���J��ԊԐ_�{�A�����V�c����Ɏ��ˁA���G�̋T�R�����{�Ȃǂ��U�A ���ˎs��E�J�������[�t�Œ��H�i���܂����B���̌�A�{�{�����ƍ��X�؏����Y�́u�����̐��n�v�ޗ����ցB �H������₩�A�S�n�悢�����E�g���Ԃ��̑D�œn��܂����B�����V�[���̃��A���ȓ��������w���A ����ȓ��̎������A�������ɂ��Ď����̊�����l�A�����̐����헪�A�����Y�̒�������ȓ��Ȃǂ̘b��ő�ϐ���オ��܂����B �A��͑D�Ŗ�i�`�֒��s�B���̊C���̑����ŕ����̑D�͒x�ꂽ�̂ł́H�Q����22���@�@�@�@ �S�������@ �i���щp���j �@ |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�ԊԐ_�{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�ޗ����ł̏W���ʐ^ |

|

| ��118�� �߉ϐ���߂���@(�U���U��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�W��́A1600�N�̎����o�Ďg���������Ă���߉ϐ�s�u���c�̍a�i���ȂŁj�v���U�܂����B ���{���I�i720�N�j�̐_���c�@�I�ɋL������{�ŌÂ̐l���_�Ɨp���H�ŁA�߉ϐ삩��搅���ĎR���𗬂��a�̑������͖�5.5�����B �`���S�I�ɂ��I��Ă�����j�I�ŋ����قǂ悭�ł��Ă��鐅�H�ł����B �����Ȃ������ɂ���قǑ�K�͂Ȃ��Ȃł�������̂��H�Q���҂݂ȗ��j�̏d�݂�Ɋ����������܂����B �܂��A�d�m�Y�ŗc���Ȃ��Ȃ��������V�c�̒n����W��Ղ����X���邱�ƂɍX�Ȃ��̐[�����j�̏d�݂������܂����B �����͒�����̋����J�ŐS�z���܂������A�߉ϐ�s�̂��z���Ŏs�̎{�݁A�~�J���[�f���Œ��H�ƍ��k���y���ނ��Ƃ��ł��܂����B ���H��ɂ͉J���قڎ~�݁A���ł����p����Ă�����j�I�ȗ��c�̍a�ƋG�߂̉ԁX���y���݁A ���₩�ȓc���̎U��Ɛ��X�̗��j�I�Ȑ_�Ђ����Q�肵�܂����B ���̒n�т͋����قǑ����̌Õ��A�Õ��Q��������j�[���Ñ�̃��}���i���܂����B�Q���҂P�T���@�@�@�@ �S�������@ �i���щp���j �@ |

|

������w�O�r���QF �@ |

���������E�@�Έ�ՌQ �@ |

���ؓV�_�� �@ |

�~���J���[�f���߉ϐ� �@ |

�~���J���[�f���߉ϐ� �@ |

�c�� �@ |

�c�� �@ |

���c�̍a�ŁA�������ƍ��� �@ |

���c�̍a �@ |

���c�̍a �@ |

�Z��X �@ |

�n�\�V�_�� �@ |

�n�\�V�_�� �@ |

��n�̔�̉� �@ |

������n�V�� �@ |

�V�����ԗ���n |

�@�~���J���[�f���߉ϐ�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�n�\�V�_�Ђł̏W���ʐ^ |

|

| ��117�� �半�����E�����隬���߂���@(�S���S��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�V��́A�����畑�����₩�ȑ半�����A�썑�_�ЁA�����āA �����畑�������鑽���E�������点�߂ēV��t�Ղւ������o�邵�A�C�A�R�A�����s�̏t�̌i�F�i���܂����B �����s�̒��S���A���ߌ����̐����ɍL����半�������ӂ́A�Ñ㑐���]�ƌĂ�锎���p�̓��]�@ ���c�����͕�����z��ɍۂ��Ă��̓���]�̈ꕔ����̊O�x�Ƃ��A�C���ɕ����`��z���܂����B ���̑傫�ȊO�x�̐^�ɂ���ό����ȂǂS�̋��ƐÂ��ȏ��т��U�܂����B �����ېV�ɍ���ɏ������l�X���������邽�߂ɂł����L���Â��Ȍ썑�_�Ђ��Q�q���A��������U�܂����B �����炪�����A���O���傫���J���A䉖�͂ڂ݂ŏt�i�B�Ñ�̊O�𑋌��A�������e�ِՂ����w�B ���e�ق��瑾�ɕ{�ւ̂Q�{�̒������H�͂Ȃ��ł������H�Ñォ��̗��j�ƐV�����X�̏t���U�܂����B �Q���҂Q�Q���@�S������ �i���щp���j �@ |

|

�n���S�半�����w�O�w �@ |

�半���� �@ |

�半�����E������ �@ |

�半���� �@ |

���{�뉀�� �@ |

�����隬�E����E �@ |

�����隬 �@ |

�����隬 �@ |

�����隬�E�V���䂩��̒��� �@ |

�����隬 �@ |

�����隬 �@ |

�����隬�E�`���� �@ |

�����隬 �@ |

�O�̊ۃX�N�G�A �@ |

�半���� �@ |

�n���S�半�����w�O |

�@�썑�_�Ђł̏W���ʐ^ �@ |

|

�����隬�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��116�� ����X���@�؉����h���߂���@(�Q���V��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�U��́A����w���o�R���Ē}�L�d�S�̖؉����w�ŏW�����h�꒬���U��B �X���Ɖ����̐��^�ʼnh�������X�������̊X���݂��U��B�k��B�s������X���؉����L�O�ق��K��B ���ʃA�����W��2���̐������̂��A�ŁA�h�꒬�Č��͌^�A���A���ȉf���ł̗��j�E�G�s�\�[�h����������̊��ł����B �X�ɁA����̘a�m���A�䏊�����O�g�[���A�e�[�u����ݒ肵�����ʒ��H�̏��������������������ĂȂ��Ɋ������܂����B �܂��A�L���ȕ�����ƈɔn�t���̐��ƁA����Ƃ̉��~�ł́A���ʂɎ������߂ɁA��������̊e��̂ЂȐl�`�������Ă��������A ���j�Ǝ�ނ̈Ⴂ�Ȃǂ̂��������܂����B91�̂����C�ȃx�e�����{�����e�B�A���܂ł����B �����A�Â��Ȗ؉����h���グ�悤�Ɗ������Ă���F�l�̔M���v���Ƃ₳�����ɎQ���ҊF�l��ϊ������܂����B �ۂ�����������X���̓V���K�[���[�h�B���̃L����������L���ȃJ�X�e�����[�J���a�������X���ł����B �Q�R���Q���B�I(���щp��)�@ |

|

�}�L�d�S�@�؉����w �@ |

�؉����w���ɏW�� �@ |

�R�[�X���� �@ |

�{��_�� �@ |

�h�꒬���U�� �@ |

���\���� �@ |

�h�꒬�U�� �@ |

�h�꒬�U�� �@ |

�L�O�� �@ |

�L�O�� �@ |

�h�꒬ �@ |

�D������ �@ |

������ �@ |

������ �@ |

������ �@ |

�����Ɓ@�D�V�� |

������ |

������ |

�������� |

�}�L�d�S�@�؉����w |

�@�L�O�قł̏W���ʐ^ �@ |

|

| ��115�� �x�Ō������璆�B���߂���@(�P�Q���U��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�T��́A�x�Ō������璆�B���U��B 1�N�Ԃ�̊J�ÁB �V�_�x�Ō����u�t��t�ł鑜�v�ɏW�����A�l�S�N�ȏ�̗��j��L����x�Ő_�Ђ��璆�F��������܂����B �_���c�@�̑D�c����삵�����ɓ������x�ő�_����{�ێ��ӂ̒n���J�����̂��n�܂�Ƃ̂��ƁB �x�Ő_�Ђɂ͑�������B���c������������Ə��l�̒��������q�����߂ɒ��F�Ɂu�������v���������̂�1600�N�A ����́A���́u�ł������v��n���Ē��B�߂���B ���l�^���́u�O�l���q�̔�v�A��B���w���˂̒n�u���c��v���w��v�A�����ː��B���ՁA ���F���_�`�̒��F���A�_�ЁA�^�Ӗ�S���Ȃ�5�l�ꂩ���̗��u5���̌C�̉̔�v�A��[�Q�l�n�����A���c�_�ЎQ�q�ŋL�O�ʐ^�B ������Ē������j�̐Ղ��U�܂����B�ǂ����N���X�}�X�̏�����ő�R�̃T���^�ɂ�����܂����B ���t�z�e���ɂāu���̖Y�N��v�H���Ɖ�b�ɉԂ��炩�����i���܂����B �P�X���Q���B�I(���щp��)�@ |

|

�x�Ō��� �@ |

�x�Ő_�Ё@�V�����Ж��� �@ |

�p�T�[�W���L�� �@ |

�p�T�[�W���L�� �@ |

�V�_�r�b�O�o�� �@ |

�A�N���X���� �@ |

������������M�o�� �@ |

�ł������@3�l���W�̑� �@ |

�����ː��B���� �@ |

���B���A��א_�� �@ |

���B���A��א_�� �@ |

�ܑ��̌C�̉̔� �@ |

��[�Q�l�n���� �@ |

���c�_�� �@ |

�Y�N���� �@ |

�Y�N���� |

�@���c�_�Ђł̏W���ʐ^ �@ |

|

���c�_�Ђł̏W���ʐ^ |

|

�Y�N����̗��t�z�e���ł̏W���ʐ^ |

|

| ��114�� �F�������߂���@(�P�Q���V��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�S��́A�F�������U��B 1�N10�����Ԃ�ɍĊJ�B �Q�S���Q���B�I�@ |

|

JR�F���w�O�w �@ |

JR�F�����w�O �@ |

�F�������{ �@ |

�F�������{ �@ |

�F�������{ �@ |

�F�������{ �@ |

�F�������{ �@ |

�F�������{ �@ |

���j������ �@ |

���j������ �@ |

�r�� �@ |

�������� �@ |

�������� �@ |

�������� �@ |

�������� �@ |

JR�F���w�܂Ŗ߂�܂� |

�@�F�������{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�������Õ��ł̏W���ʐ^ |

|

�������Õ��ł̏W���ʐ^ |

|

| ��113�� ���ɕ{���߂���@(�Q���T��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�R��́A�ߘa���߂Ă̂������B��ɕ{�����������唺���l���~�����ł�̉���J���A ���̉̂��W�߂����t�W�̏������A���t�̗ߌ��C�i�����a���A�~�͋��O�̕���₫�������Ƃ̂��ƁB ���̔~���炢�Ă����唺���l�@�͑��ɕ{�̂ǂ��ɂ������̂��I�H�@���N���߂Ă̕�������́A ���t�̗ߌ��Ƃ��ċC�i�����a��--�Ɖ̂�ꂽ�ߘa�̗�������A��{�_�Ђ��Q�q���܂����B �_�Ўw��́u�ߘa�v�̊z�������đS���ŋL�O�ʐ^���B��܂����B�ߘa���L�O���ĐV�����Δ��A�̔肪�ł��Ă��܂����B �i�����ƐÂ��ɒm��l���m��̐_�Ђł���������ό��o�X�c�A�[�������ɂ�����Ă��܂��B �����A�~�̖͓����痈���M�d�ȖX�Ƃ̂��Ƃł��B�̂̂悤�ɑ����̔~���J�Ԃ��Ă��܂����B �����̃��W�����~�̉Ԃi���Ă���悤�ł����B �Â̍L��Ȑ����Վ��ӁA�ϐ������A�_���_�ЂȂnjÓs���ɕ{�̗��j���U�A���ɕ{�V���{�܂ŕ����܂����B �V���{�{�a�őS�����N�ƒ������F�O�����P�������Ă��������܂����B�R�S���Q���B�S�������I�@(���щp��) |

|

���S�s�{�O�w�O�w �@ |

��{�����{ �@ |

��{�����{ �@ |

������ �@ |

�w�Z�� �@ |

�m�����т̕� �@ |

���d�@ �@ |

�ϐ����� �@ |

�ϐ����� �@ |

���� �@ |

�ϐ���������� �@ |

��}�쉈�� �@ |

�V�����̐_���� �@ |

�_���� �@ |

�Q�� �@ |

���N�����F��ł����A��l���� |

�@��{�����{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�ϐ������ł̏W���ʐ^ |

|

| ��112�� ������߂���@(�P�Q���R��) | |

|---|---|

|

�@����́A�N���N�n�����̐l���Q�q����⦍�{��������Ƒ��߂ɎQ�q���āA���ɂ����̖f�ՂƎY�Ƃ̊X�A �����̗��j�ƕ����A�n�`�����߂ĒT�����܂����B������w�̔肩��n�܂�A⦍�{�A�������̊J�c�A�h�����Z��ł��������T���B ���������̓��@��l�����B�\�O���I�㔼�����̍ۂɁu�G���~���v���F�肳�ꂽ�T�R��c�������U�܂����B �����Ĉꌎ�ɑ�ύ��ݍ����\���b����_�Ђŗ��N�̌��N���F�肵�܂����B �Ō�ɁA�����W�삪�����R���ɐ�������O�ɉB��Ă����������A �������S�����ɂ����œ����Ă����Ƃ�����ՊِՂ��݂�ȂŒT���܂����B ���̈�N�̊����������ł��������ƁA���N�����C�Ŋy�������������邱�Ƃ����߂āA �P��̗��t�z�e���ł������������̖Y�N��i���܂����B ����\���b���̖�c����̊��t�Ŏn�܂�A�z�[���y�[�W�ɂȂ������\��̎ʐ^�� �p�i�\�j�b�N�̍��掿�v���W�F�N�^�[�ʼn��������A�y����������Ă���������ϐ���オ��܂����B �r���J�����̉掿���ς��A����N���ȁA���͂ǂ��H�ƎႩ�������̎ʐ^���ϊy���ݐ���オ��܂����B ���߂́A�{����\�̊}�䕛�����ɒ����߂����Ă��������܂����B�Q��31���A�Y�N��30���@(���щp��) |

|

����w �@ |

������w�� �@ |

������w�� �@ |

���蔪���{ �@ |

�b���@ �@ |

���� �@ |

�\���b����_�� �@ |

�\���b����_�� �@ |

��Պِ� �@ |

�Y�N�� �@ |

�Y�N�� �@ |

�Y�N�� �@ |

�Y�N�� �@ |

�Y�N�� �@ |

��c����̈��A �@ |

��c���@����Ђ̂��D�����܂��� |

�@���蔪���{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�Y�N����ł̏W���ʐ^ |

|

| ��111�� ���ÊX���@�Õl�h�E���̏������߂���@(�P�O���P��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�P��ڂ́A���q���瓂�Â܂ł̓��A�����ÊX���̖Õl�A�������Z�Ȑ��̏������U�܂����B �܂��A�}���m�A�V�e�B�ł��X���w�ƒ��H�A�C�ƕS���̍��w�r�������Ȃ��炨�ٓ����y���ސl�A ���X�g�����X�̂��X�Œ��H����l�A�y�����ЂƎ��i���܂����B�����ÊX���̏h�꒬�Õl�A ���܂́A�r���̊Ԃɂ���M�D�_�Ђ́A���D�Ɓi�C�^�Ɓj������ł������Õl���悤�ł����B �Õl�Z�g�_�Ђ́A�ޗǎ���̑n���A�{�i���N�C�Y�~���I�l�A�Ńp�[�t�F�N�g��B������~���I�l�A�_�У�� �ٖ�����J�^�̐_�ЂƂ��ē��ɗL���ł��B�C�ɋ߂��������@��Տ�l���@�c�Ƃ���k�����@�̎��@�B �n���͊��q����i1382�j�̌����Ƃ̂��ƁB �Ȃ����̌����h�ہA����͎O�����̎j�ւ��߂���܂����B �����ŊC�����ւ̗���ŁA�N���_�C�A�A�W�̎q�A�t�O�̎q�̑�Q����X�����}�B �����Đ��̏����@�����p�ɖʂ����C�݉���������A�����p�A�\�Ó��A�����̕������Z�ȕʐ��E�i�� �ŏI�͈��_�Ђ��Q�q���܂����B�R�O���Q���B�S�������I(���щp��) |

|

�Õl�w�O �@ |

�M�D�_�� �@ |

�Õl�Z�g�_�� �@ |

�Õl�Z�g�_�� �@ |

�_�̑�C�`���E �@ |

�U�߂���ܓ� �@ |

������ �@ |

�쉈�� �@ |

�}���m�A�Œ��H �@ |

���ˌ��� �@ |

�� �@ |

�� �@ |

�����h�� �@ |

�x�g�i���l�̐V���J�b�v�� �@ |

�n�e �@ |

���_�Ђ̒��� |

�@�Õl�Z�g�_�Ђ̐_�̑�C�`���E�̑O�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�����h�ۂł̏W���ʐ^ |

|

���_�Ђł̏W���ʐ^ |

|

| ��110��@�@��������@(�X���R��) | |

|---|---|

|

�@�����P�P�O��ڂ́A���E��Y�@����ЂƓc�F�Δ���Ղ��U�܂����B �@����Ђ͓V�Ƒ�_�̎O���̌�q�_�����܂肵�Ă��܂��B �O���_�A�c�S�P�_ ���Ë{�A�ؒÕP�_ ���Ë{�A�s�n���P�_ �ӒË{�A���̎O�{�̂��āu�@����Ёv�ł��B ���߂ɁAJR�����w����߂��c�F�Δ���Ղ��U�܂����B �@���s���ɂ���퐶���㒆���O��(�I���O2���I)���̏W����Ղł��B ����22�N�ɍ��j�Ղ̎w��������j�����ł��B ����n�����o�g�ŗ��j�{�����e�B�A����������Ă���㏼�n�a�̈��i�̂肨������I�ɉ����\���o�Ă��������܂����B ��ϋ��������������Ă��������܂��A��ς����b�ɂȂ�܂����B ���V�ŏ������A���R�ł����������̂������A�C�̓��ނȂ����قŒ��H���܂����B �ٓ��Ɗ����̂R�c�V�A�^�[�����w���A�F��a�ŎQ���҂̉Ɠ����S�E���N�F��Ƃ��P�������Ă��������܂����B �R�S���Q���B�S�������A��I(���щp��) |

|

�i�q�����w �@ |

�V������̋g�Z����ł� �@ |

�i�q�����w���X�^�[�g �@ |

�c�F����� �@ |

���i����̉�� �@ |

�c�F����� �@ |

�퐶����̕����Z���@ �@ |

�퐶����̕����Z�� �@ |

�퐶����̕����Z�� �@ |

�퐶����̕����Z�� �@ |

�������@�� �@ |

�@����Ђ܂ł̓��̂�͒����A�����ł� �@ |

�C�̓��ނȂ����� �@ |

�@����� �@ |

�F��҂� �@ |

���P���̎��A�O�͂ǂ���~���ԁB |

�@�c�F�Δ���Ղł̏W���ʐ^�P �@ |

|

�c�F�Δ���Ղł̏W���ʐ^�Q |

|

| ��109��@�v��������@(�U���S��) | |

|---|---|

|

�@��P�O�X��ڂ͑O��̐�����ċv���Ă�����܂����B�v���Ă̍]�ˎ���̂��a�l�͗��L�n�ƁB �ߑ㉻�����Đ��̓��{�̕����ɂ���ϐs�͂���܂����B���̈�A���n�̗L�n�L�O���ł��Ƃ̂��ƁB ����́A��Ƃ̍�{�ɓ�Y���ƁA���V�{�A�L�n�Ƃ̕�~�ю��A�u�₩�Ȓ}���͐�~�A�v���ď�ՁA �����āA�o���_�̂i�q�v���ĉw�܂őS���Ŋ����E�U�܂����B�v���ĂƂ����S���A�w����o��� �������ȁ[�Ǝv����S���̓������������x������܂����B���{�̋ߑ㉻�ɑ傢�ɍv�����A ���E�ł��L���ȃX�g�[���u���b�W�A����A�u���W�X�g���ł��ˁB���Ƃ́A�n���ɑ傫���v�����A �����p�فA�����A�u�y���݂ƍK���̎��Ԃ��v�̐������Z���^�[��������Ă��܂��B ����̕~�n���ɑ�H����������i���܂����B���̍H��ɉ����ĕ����܂����B ����͍s���܂���ł������ؔɂ̉��~�ՁA�v���ď鉺�̎����A���ʉe�قƂ߂������ȂǂȂǂ��낢��ȗ��j�E������ �ꏊ������̂ł��ˁ@���̋@��ɂ͕��������Ƃ̎v���ł����B�@�@�@�@�Q�W���Q���B(���щp��) |

|

�i�q�v���ĉw �@ |

�i�q�v���ĉw���X�^�[�g �@ |

��{�ɓ�Y���� �@ |

��{�ɓ�Y���� �@ |

���V�{ �@ |

���V�{ �@ |

�~�ю��@ �@ |

�~�ю� �@ |

�~�ю� �@ |

�}���͐�~ �@ |

�v���� �@ |

�v���� �@ |

�v���� �@ |

�v���� �@ |

�i�q�v���ĉw�ɖ߂���U�B�����l�ł����B �@ |

�v���Ă͂��炭��M�G�����̊X |

�@���V�{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�v���ď�Ղł̏W���ʐ^ |

|

| ��108��@����E���ߒr���߂���@(�S���Q��) | |

|---|---|

|

�@�����ŏI���̂S���́A�Ñ�̖h�q�{�ݐՁA����s�E��ɕ{�s�E�t���s�̐���ՁB �܂��A�]�ˎ���A�����������Ď��g�݁A�����Ɋ����A���ł����p����Ă��闭�r�Q���U�܂����B �����_������C���������Ⴉ�����̂ł�����ƒg�����������A���J�̍��̓����o�[�̋C�������X�ɍ��� ��ϊy�����ЂƎ��ł����B����Ղ́A663�N�A�����]�̐킢�œ���V���̘A���R�ɕ��������Ƃ����������ɁA �G�̐N�U�ɔ����邽�߁A��������A������z�����h�q�{�݂ł��B ���ł́A�ߕӂ܂ő����̏Z���X�E��ЂȂǂłɂ��₩�Ȓn��ł����A����Ղ́A �����тƐl�H�̗��r�E���j�ƕ��������܂����p��������s�g���C���̐������f���炵���A �F�A���߂ċ����Ɗ����Ŋy�����E�H�[�L���O���ł��܂����B�P�O�W��ڂŎQ���ґS�����W�F���h�̈�ɂ��܂������A ��������Ɩ�X��������������܂����B�V�C�ǂ��A���Ɨ��j�A�����тƐl�H�r�i���܂����B�@ �Q�W���Q���B �@�@(���щp��) |

|

�ӂ邳�Ɛ���Ռ��� �@ |

���J�̍��̉��� �@ |

�y�ےf�� �@ |

���q��(�ŋ߁@���w��̎j�ՂɂȂ�܂���) �@ |

�{���̃R�[�X�ň�Ԃ̓ �@ |

�����ߍL��ŋx�e �@ |

�O���r���� �@ |

����V�� �@ |

�~���q��(���߂����炩�܂���) �@ |

���̉Y�r �@ |

���j��ގ��H �@ |

������ �@ |

���\�����܂��� �@ |

����Ղ������ �@ |

����̉�������� �@ |

�i�q����w���̓��ݐ�߂��ʼn��U�@�����l�ł��� |

����Ղł̏W���ʐ^ �@ |

|

�O���r�����ł̏W���ʐ^ |

|

| ��107��@�ɓs��������@(�Q���T��) | |

|---|---|

|

�@�̕�������́A�퐶������w�̈�ՌQ�����Ñ���{�Ƃ́H�@�`���嗐�̎�d�ҁu�ɓs���v�̐^���ɔ���I�@ �הn�䍑�Ɏ���퐶����̗L���ȍl�Êw�ҁA���c�N�Y�����ɑ�ς��Z�����������Ԃ����������A ��������̂��߂ɓ��ʂ��u���ƌ��n��������Ă��������܂����B �u���߂ē����̖퐶����̗��j�̂�������Ɋ����܂����B�ꏊ�͈ɓs���j�����قƕ�������܂ł̌Õ��Q �B���قł͓��ʂ̂��z���ŃZ�~�i�[���̗��p�Ɗٓ����w�̂����������������܂����B �����́A�����ׂ̎����s�_�ƌ����ɂ���t�@�[���p�[�N�ɓs���Ŏ��O�\���V�N�Ȏ����f�ނ��g�������ٓ����A ���𗬎��Ő搶�ƈꏏ�ɑS�������i���܂����B���H��A�Õ��Q�ƕ����Õ��܂ŕ����܂����B ���c�搶�̂��u���E������e�����낢�낻�ꂼ��ɔ�䍂��A�����A�̊����āA ��������A�ɓs���̐[�����j�Ɖ�����U�܂����B�V�C���ǂ��A�v�X�ɂP�O�����ł����B�搶���܂߂�33���Q���B �@�@(���щp��) |

|

�ɓs�����j�����قɂĖ��c�搶�ɂ��u�` �@ |

�ɓs�����j������ �@ |

�H�����i �@ |

�U��X�^�[�g �@ |

�[�R�Õ� �@ |

�[�R�Õ� �@ |

�l�M��������Ă܂� �@ |

�O�_�쏬�H��� �@ |

�O�_�쏬�H��� �@ |

�K�r�ˌÕ��@���L�҂͋㏼OB �@ |

�K�r�ˌÕ� �@ |

�K�r�ˌÕ� �@ |

������� �@ |

�E���������� �@ |

������� �@ |

�����ɋ�傪�����܂� |

�t�@�[���p�[�N�ɓs���ł̏W���ʐ^ �@ |

|

������Ղł̏W���ʐ^ |

|

| ��106��@���Ő_�{�U��ƖY�N��@(�P�Q���S��) | |

|---|---|

|

�@�\�̕�������́A���Ő_�{�U��ƖY�N����J�Â��A�R�S�����Q�����܂����B�J�̗\��ł������A ��Ɠ܂�ő�Ϗ������ł����B���Ő_�{�͗B��̍��ő���ƌ�����{�a�A�Ë{�A�����V�c��{�c�ՁA�s�V���A ���ŎQ���i���g���j�A�����Ȃǂ̗��j��T�����܂����B����200�N�A������1818�N�O�ɓ��{��Ր_�ł��钇���V�c�i14��)�́A �F�P�i���܂��j�̔�������߂�ׂ��A�_���c�@���X���̍��ł̒n�ɂ����܂������A �u�Ȃ����̍��ł̒n�ɂĕ��䂳��܂����B���̌�A�_���c�@�͐_�̂��������āA�V�c�ɑ���j�����A �C��n��V���肳��A�M����ɂł����̂����Ő_�{�̋N���Ƃ̂��Ƃł��B ���߂ΎO�S�˂܂Ő�����Ƃ�����s�V�����F������܂�܂����̂ŕ�������́A ���S�N�͑��������ł��B�半�����܂œd�Ԃňړ����A���ؗ����X�ő傢�ɐH�ׁA���݁A��炢�A ���N�Ō�̉���F���i����Ă܂����B �@�@(���щp��) |

|

���Ő_�{ �@ |

���Ő_�{ �@ |

���Ő_�{ �@ |

���Ő_�{ �@ |

���Ő_�{ �@ |

�Ë{ �@ |

�����V�c��{�c�� �@ |

�s�V�� �@ |

�s�V�� �@ |

�s�V�� �@ |

���a�O �@ |

���a�O �@ |

���a�O �@ |

���a�O �@ |

���a�O �@ |

���a�O |

���Ő_�{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�Y�N����i���a�O�j�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��105��@�\��������@(�P�O���Q��) | |

|---|---|

|

�@��P�O�T���������P�O���͍��������̌���X�|�b�g�Ƃ��Ęb��ɂȂ��Ă���\�Ó����U�܂����B �R�U���Q���ł��B�\�Ó��ɂ́A��34��18�N6��6���ɕ�������ōs���܂����B�P�Q�N�O�ł��B ������ƃV�j�A�ɂȂ�܂����̂ō���͍s��������4.5km���p�ƕ����s�̃r���Q�E�u������Ȃ�������������܂����B �U���͈ꑫ��Ƀo�X�ŁB�A��́A�o�X�̕����قƂ�ǂł������A �P�O���قǂ͕��H�������A�ق�16,000���ł����B�Õl�n�D�ꗷ�q�ҍ����ɏW�����܂����B �@�n�D10���Ƃ͂����A�F����A��������D���C���𖡂킢�܂����B ����₩�ȏH���A�������C�����ǂ��A���߂��ō��̑D���ł��B�ǂ��������ɗ����Ă���悤�ł����B ���ɂ��āA�\�Ïėq�Ձ`�i�����`�`���E�_�Ё`�o��ł����������X��������܂����B �̂��̂��܃A�C�����h�p�[�N�ł̒��H�͂���܂��i�ʂł����B �\�Â��ǂ���Ί�Ŋy���܂ꂽ���������A�p�[�N�Ń\�t�g�N���[���i����l���\�z�ȏ�ɑ����A ��ς̂ǂ��ȕ��i�ł����B �@�@(���щp��) |

|

�\�Ó��ɓ��� �@ |

�n�D��ɂ� �@ |

���E�_�� �@ |

���E�_�� �@ |

�\�Ïėq�� �@ |

�A�C�����h�p�[�N�� �@ |

������������ �@ |

�A�C�����h�p�[�N���� �@ |

�A�C�����h�p�[�N�P �@ |

�A�C�����h�p�[�N�Q �@ |

�A�C�����h�p�[�N�R �@ |

�A�C�����h�p�[�N�S �@ |

�A�C�����h�p�[�N�T �@ |

�o�X�҂�(�ӊO�Ƒ�������) �@ |

�t�F���[�҂� �@ |

�Õl�ɖ߂�܂� |

�A�C�����h�p�[�N�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

�A�C�����h�p�[�N�ł̏W���ʐ^ |

|

| ��104��@�}���������@(�X���S��) | |

|---|---|

|

�@�X���̕�������̃e�[�}�́A�u�������̎U��A�@����s����E�V�q�R���ӂ�����v�ł����B ��Ϗ������������M���ǂ��S�z����܂������A�Q���҂Q�W���̃����o�[���A���C�悭�A�y������荇���A �f���炵�����j�ƕ����A�L�x�Ȏ��R�̂������̎U��i���A����s�w�ɖ߂�܂����B �w���ŗB�ꑍ����b�ɂȂ������̓���s�w�ł��B�}����s���j�����قŎ����̊�`�͓ꕶ�E�퐶�l���� ����ߍ����܂����B�����ېV�A����푈��150�N�L�O�W�����y���݁A���̌�A���c���������N����A��A���� ���|�Ƃō��c�ˌ�p�q�̍���Ăŏ\����ڂ̉ƌn�̂��e���ɂ�鍂��Ă̂��b�ȂNJy���݂܂����B �����čŌ�́A����1300�N�𐔂���Ƃ����u���҂̓��v�������B�ŌÂ̎��A�������B�@ �������̎����̑�Őg�𐴂ߓV�q�R�ɏ�����������^���A�����̑�������Ŕ[�߂��䎩��V���{�����Q�肵�A ���^�����l���Ȃ�������܂����B �@�@(���щp��) |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�������ł̏W���ʐ^ �@ |

|

����s�V���{�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

| ��103��@���������@(�U���T��) | |

|---|---|

|

�@�U���̕�������́A�u���������A������āv�ł��B�R�T�N�O�ɔp�~�ɂȂ�����������JR�}��������̊X�̕ω��A ���j�̐Ղ�����A�V���Ȕ��������邱�Ƃ��y���݂܂����B�Q���҂Q�V���ł��B�W���ꏊ�̕����w����}�����̒}���V��������A �������̖쑺�]����i�̂ނ���ƂɁj�̕����R���A�]�ˎ���Z�㍕�c�ˎ�p�����ʓ@�Ƃ��ď�O�ɒz�������F����܂ŕ����܂����B �Ǘ��l�̐����̌�A��c�O���b������m�g�j�̑�̓h���}�����ǂ�A�쑺�]����A�����Y���b�� �O�̐l�̐����ŋN���̋��������ӂ��������̗��j��T�K���܂����B �����ɂ��̑�J�ŋ}篂��̎��������������ő��߂̒��H�ƋL�O�ʐ^���Ƃ点�Ă��������܂����B ���ʂ̂��z���Ŋ��ӊ��ӂł����B���̌�A�J�̒��A���}�����ߕӂ����������F����܂ŕ����܂����B �F����ł́A�J�̓��{�뉀�ƒr�����Ȃ���A�����Ƙa�َq���y���݂܂����B �܂��Ɏ�������Â��ȂЂƎ��i���܂����B�@�@(���щp��) |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�����R���ł̏W���ʐ^ �@ |

|

| ��102��@�I��������@(4��3��) | |

|---|---|

|

�@�S���̕�������́A�V�l���I���\��������������{���܂����B �قڐ��V�ō������J���班����̂悤�ɕ����U�邷�炵�����ł����B �܂��V�̍g�t������Ɍ��C������܂����B�Q���҂Q�R���B����͂P�O�L�����̃R�[�X���F����A �y������肠���A�e�����E���n���l�ɉ��x�����x�����������A�F��Ɩ��S�ŏ��Ă��܂����B �R�[�X�͏�˓쑠�@�w�O�ɏW������1�ԎD�����{���쑠�@����45�ԎD����˃m��s�����Ȃ� �Q�O���̔ԎD�������Q�肵�܂����B�傫�ȟ��ϑ��܂��ł̓����o�[�Ŕ[�����ꂽ���֑�\�����o�[���o���������A �F����ł������Ƃ낤�����ł����������F�肵�܂����B���A�V�ɕ�܂ꂽ��85�ԎD���c���厛�����Ŏ��Q�̂��ٓ��A ���ɂ����H�ׁA�Ί炪�₦�Ȃ���炢�i���܂����B �����Ȃ���{���ɋC�����������Ɖ��x����������鏗�������o�[�̐��ōX�Ɍ��t�T���T���̋C���ł����B�@�@(���щp��) |

|

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

���ϑ��O�ł̏W���ʐ^ �@ |

|

| ��101��@�����̊X������@(12��5��) | |

|---|---|

|

�@�Z�g�_�Ђ�31�����W���B ���a���Ă��F�����Ă���X�^�[�g���܂������A �J�A���ƌ����������̒��ł̑D�o�ƂȂ�܂����B �߉ϐ쉈���ɕ����āA���B�̓�[�ɂ���L�����̑���� �������Ɗ�i�����U�����w�B �����̃|���v��ɍs���A���̉��̂ۂ�v���U�ʼn��������Ƃɂ��Ċw�сA���c������Q�q�B �A�[�P�[�h��ʂ蔲���āA�p���[�X�|�b�g�̋��V���{�ƍj�~�V���{�� �p���[�����炢�A ���݂̓`���R���[�g�̃V���b�v�X�ɂȂ��Ă��鋌�`���R���[�g�H��� ���悩�猩�Ă���A ��}�쉈���ɂ��� �G��߂̌��t�̗R���ɂ��Ȃ����G��ߒ˂����Q�肵�܂����B �Ō�́A���t�z�e���ɂĈꖼ������32���ŖY�N����s���A �u�������{�I�v�ŁY�܂����B ���s�����@6.5km�i���c�@�N�F�j |

|

�ۂ�v���U �@ |

�U�� �@ |

�Z�g�_�� �@ |

�Z�g�_�БO�r �@ |

�r���@�x�e �@ |

�G��ߒ� �@ |

�������Ɗ�i�����U �@ |

���c�_�ЂP �@ |

���c�_�ЂQ �@ |

���c�_�ЂR �@ |

�Y�N��@�j���߂ł� �@ |

�Y�N��P �@ |

�Y�N��Q �@ |

�Y�N��R �@ |

�Y�N��t �@ |

|

�Y�N��ł̏W���ʐ^ �@ |

|